点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

□许锋

在漫长的农耕文明中,我们的祖先过着一种怎样的“有机”生活?从《诗经》的田垄到《山家清供》的灶台,从陶渊明的豆苗到苏轼的羹汤,一部中国古代饮食史,是一部宏大的“有机”实践史。

壹 生于泥土的智慧

“万理得于天,非地不能畅;一灵赋于人,非物不能生;物因人而生,人受物而成,两相得而为三。”

清代张宗法《三农纪》

民以食为天。吃饱肚子,才有力气生活、生产。土地既为人们提供食材、满足口腹之欲,又为人类提供无限的诗意和想象。离开土地的依托,人类文明的步伐不但步履维艰,且时时被饥寒交迫所围裹,乃至流离失所,家不成家、国不成国。

中国古人,生于斯长于斯,向土地学习,以土地为乐。民谣既是历史的回响,也生动记录着先民的足音和心跳。

东汉赵晔《吴越春秋》有一首《弹歌》:

断竹,续竹;飞土,逐肉。

这首古老的歌谣据传是从黄帝时期流传下来的,虽仅八个字,却生动形象地描述了远古人类的劳动和生存状态。那时的人们面对动物的狡黠和逃窜的速度,改进了狩猎手段,一种新的工具——弹弓诞生了。它由竹子做成,拉弯发射,断了再续。在现代人看来,这属于“小儿科”,但对于上古时期的先民而言,无异于伟大的技术创新,是了不起的进步。

竹子,生于泥土。野兽,行于土地。人类,在大地上追逐。弹弓,归根结底,是人类对土地的探索和生于泥土的智慧结晶。

侍弄好土地,是古代农人一生的使命。

《诗经·小雅·大田》是一首农事诗,“大田”之意,即地肥美可垦耕。

大田多稼,既种既戒,既备乃事。

既方既皂,既坚既好,不稂不莠。

播种季节即将到来。土地虽肥美,要想获得好收成,先选好种子,修好农具。犁头快才好犁地。准备就绪,就动工吧。

随着庄稼的拔节、生长,一颗颗谷粒渐渐生壳,但还没长结实,长结实才算成熟,收割时要剔除稂秆和莠草,粮食粒粒饱满,人们喜笑颜开。

从春种到秋收,还要提防虫害,“去其螟螣,及其蟊贼,无害我田稚。”

这首诗展现了农事活动的春、夏、秋、祭过程,形成农业生产的完美“闭环”。

农耕是立国之本。《论语·宪问》:“禹稷躬稼而有天下。”“禹”指大禹,功在疏通水道、平治水土;“稷”指后稷,功在发明农业新技术。孔子认为,统治者应亲力亲为,通过参与农业生产引导民众勤劳耕作。但种地非孔子所长,“君子谋道不谋食”,他认为君子的本职是谋求“大道之行”。如是,当樊迟请学稼时,他说:“我不如老农。”请学为圃,说:“我不如老圃。”

唐代诗人韦应物有一首《观田家》:

微雨众卉新,一雷惊蛰始。

田家几日闲,耕种从此起。

春气透,土脉通。淅淅沥沥的雨,让草木吐绿。雷鸣将蛰伏的虫类惊醒,农户人家要开始耕种了。

但种地,因地制宜。一方水土养一方人,不能乱来、胡来。为“地力常新壮”,既须爱护土地,也要治理土地。

在北宋溃亡、南宋偏安一隅的战乱时期,江浙地区有一位隐士叫陈旉,留心观察长江南北一带农业生产经营管理方式及生产技术,并虚心向农夫请教,于七十四岁那年作农书一部,并于“自序”中言:

旉躬耕西山,心知其故,撰为农书三卷区分篇目,条陈件别而论次之,是书也,非苟知之,盖尝允蹈之,确乎能其事,乃敢著其说以示人。

这本书的内容来自实践。

“土壤气脉,其类不一,肥沃硗埆,美恶不同。”通过改良可让土地“新壮”。

“肥”是土地之“动力源”。

最早记载施肥技术的是西汉的《氾胜之书》,后魏《齐民要术》亦有记载。《氾胜之书》提出,趣时、和土、务粪泽、早锄早获。肥料的种类有蚕屎、羊屎、人粪尿等。《陈旉农书》提出,扫除之土,烧燃之灰,簸扬之糠秕,断槀落叶,积而焚之,沃以粪汁,积之既久,不觉其多。也有人提出,禽兽之毛羽甚是肥泽,若能收积之为粪,胜于他粪百倍。

“桑基鱼塘”是长三角、珠三角地区常见的农业生产模式。“塘基种桑、桑叶喂蚕、蚕沙养鱼、鱼粪肥塘、塘泥壅桑”,蚕沙就是蚕宝宝的粪便。这种模式既自给自足,又保护生态,在中国农耕社会算得上是非常高级的农业“自循环”形态。我在岭南生活二十多年,眼见农村至今仍延用这种办法,近乎完美,真正“零废弃”。

三国曹植的《七步诗》脍炙人口。郭沫若另辟蹊径写了一首《反七步诗》:“煮豆燃豆萁,豆熟萁成灰。熟者席上珍,灰作田中肥……”“萁成灰”归于田土,揭示了有机肥“落叶归根,化作春泥”的自然循环之道。

适与野情惬,千山高复低。

好峰随处改,幽径独行迷。

霜落熊升树,林空鹿饮溪。

人家在何许,云外一声鸡。

(宋)梅尧臣《鲁山山行》

通过这首诗能看到什么?群山万壑,人迹罕至,遍地霜雪,林子空空,熊在树上,鹿在溪边……一幅清幽的山景图,也是一幅生动和谐的“有机农业生态循环”微缩画卷。它的生态基底:美好的自然栖息地;循环驱动者:野生动物的自然行为;系统衔接者:农户的智慧生存。“鸡鸣”则暗示山野深处有人家。“烟火”也是“有机”循环系统的一部分。

一首短诗隐藏一个完整的闭环:“林—(野)牧—田—(家)禽—人”,在古代诗词长河中不胜枚举。

鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖对掩扉。

桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。

(唐)张演(一作张滨)《社日村居》

诗人们一次次不经意地记录了古代农耕文明中“天人合一”、人与自然和谐共生的生态智慧,功莫大焉。

贰 成于双手的滋味

“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。”东晋安帝义熙元年(公元405年)十一月,陶渊明辞官回乡,“种豆南山下,草盛豆苗稀”,心情好,自力更生。“漉我新熟酒,只鸡招近局”,不但有新鲜菜蔬,还有酒有肉,酒是自酿,鸡是自养,好酒好菜招待近邻。觥筹交错间,“日入室中暗,荆薪代明烛”,太阳悄然西下,点起柴火照亮吧。

那只鸡,陶渊明是怎么做的,不知。但“原汁原味”可能性最大。当然,再“原汁原味”,也比不上岭南的“白切鸡”,尤其是“清远鸡”白切。那滋味,香得没法说。

南宋末年,林洪完成《山家清供》。全书俨然一部食谱大全,收录了以山野所产的蔬菜,如豆、菌、笋、野菜等,水果,如梨、橙、栗、杏、李等为主要原料的食品。看名称,既文气,又不离本真,用料,一目了然,没有这“添加”那“添加”,烹制方法,纯手工,无这“预制”那“预制”。行文间还涉掌故、诗文等,读之饶有情趣。

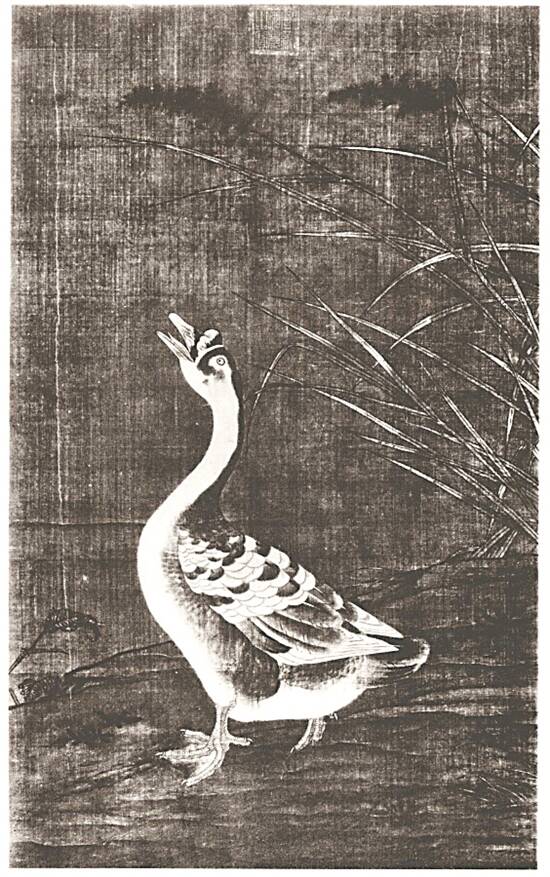

也记有以鸡、鸭、羊、鱼、虾、蟹等烹饪的菜肴,如“黄金鸡”,色泽好看,表皮酥软,似今天的烧鸡。李白吃过:“堂上十分绿醑酒,盘中一味黄金鸡。”如何做呢?“鸡净,用麻油、盐,水煮,入葱、椒”。“水煮”不是烧鸡的做法。林洪也不赞成,“有如新法川炒等制,非山家不屑为,恐非真味也!”煮出来的鸡,皮色金黄,麻油或功不可没,但终究是“本鸡”的底子好,方成就这般真味。鸡金黄,汤亦金黄,入口鲜香,兼有麻油与椒盐风味,不垂涎欲滴才怪。

清代袁枚在《随园食单》中专门谈到“熟物之法”,煎炒要用武火,煨煮要用文火,收汤则先武而后文。煮肉时,若性急频揭锅盖,多沫而少香,火熄再烧,走油而味失。

林洪所言“川炒”确属“重口味”,但“烧”却能让食材本味淋漓尽致地释放。岭南人特别喜欢“烧鹅”,“烧鹅”在元代倪瓒《云林堂饮食制度集》中有记载。倪瓒生于无锡,家境优渥,他本人后来也成为大地主、大商人。元朝末年,政局动荡,他带家眷到太湖边过隐士生活,因家有“云林堂”,故有此书名。此书是元代无锡地方饮食风格的烹饪荟萃。

“用烧肉法亦以盐、椒、葱、酒多擦腹内,外用酒、蜜涂之。入锅内。”既用烧肉之法,那烧猪肉如何进行?“洗肉净,以葱、椒及蜜,少许盐、酒擦之。锅内竹棒阁起。锅内用水一盏、酒一盏,盖锅,用湿纸封缝。干则以水润之。用大草把一个烧,不要拨动。候过,再烧草把一个。住火饭顷。以手候锅盖冷,开盖翻肉。再盖,以湿纸仍前封缝。再以烧草把一个。候锅盖冷即熟。”程序不算复杂,关键是用草把熏烤,有烟火香。袁枚在《随园食单》中收录了这道“烧鹅”,并名之“云林鹅”,想必不止一次喜形于色地向前来拜访他的文人骚客推荐。

《云林堂饮食制度集》汇集饮食五十多种,除记述原料、配料外,皆详述其烹饪方法,步骤清晰,使后人得以依循古法,复现其味。

食材是“死”的,要想变“活”,离不开配料。上述几道菜,配料不多,无非盐、花椒、葱,麻油应是花椒油,再是酒、蜂蜜等。连胡椒都没有,胡椒属“舶来品”,在唐代为珍稀药物,在宋元时价贵,至明代中后期始现民众餐桌上。李时珍《本草纲目》载:“胡椒,因其辛辣似椒,故得椒名,实非椒也”,“今遍中国食品,为日用之物也”。胡椒刺激人们的味蕾,人胃口大开。

而在胡椒、辣椒传入中国前,姜、花椒、茱萸是主要的辛辣味调料,谓之“三香”。姜桂是愈老愈辣,椒兰是越枯越香,“茱萸自有芳,不若桂与兰”。孔子喜姜,“不撤姜食,不多食”,柳宗元以诗“世上悠悠不识真,姜芽尽是捧心人”,自嘲与讽刺伪善的“跟风者”。

孔子亦喜酱,“不得其酱,不食”。以芥做酱,西周已有。《礼记》云:“鱼脍,芥酱。”吃鱼要蘸芥酱。《左传·昭公二十年》中,晏子与齐侯讨论“和与同”时,晏子说:“和如羹焉,水火醯醢盐梅,以烹鱼肉。”醯是醋,《周礼》中有“醯人”职。“掌共五齐、七菹,凡醯物。”醢为肉酱。五味调和,和而不同,求同存异,既是烹饪之道,又是天下大同之理。

醢的制作起源至迟始于商代。周代以后,醢的制作原料涵盖肉、鱼类等。如何制作呢?东汉郑玄言,先晒干,再切碎,再加入粱曲和盐。一边发酵,一边还要保证不能腐烂变质,因此须“渍以美酒”。当然,盐本身也有保质作用,盐“重”,酱的保质期就长,也就很咸。我小时吃母亲腌制的咸菜“齁咸”,正是为延长保质期才放了过多的盐。如此“涂置瓶中,百日可成”,成为餐桌必备之物。

《诗经·邶风·谷风》:“我有旨蓄,亦以御冬。”“旨蓄”,贮藏过冬的好东西,无非菘(白菜)、菲(萝卜)、肉及腌制、干制的蔬菜等。我小时候在东北过冬,家家户户冬藏的还有土豆,但《诗经》时代土豆还未传入中国。“蓄聚美菜者,以御冬月乏无时也。”(郑玄笺)

战国至西汉初年,在四通八达的大城市里,已有专门生产和经营醋等的商人,一年制售“醯酱千瓨”。瓨就是缸,由此产生一个成语“醯酱千缸”。做这个生意的,富可比“千乘”之家。这是司马迁在《史记·货殖列传》中的记载。

宋代汴梁集市热闹非凡,巷陌路口、桥门市井,卖什么的都有,辣脚子、姜辣萝卜、芥辣瓜儿,还有梅子姜、腌笋、韭花茄子、盐芥菜等。这一幕幕被北宋孟元老在《东京梦华录》中详尽描绘,说明宋代腌渍酱菜工艺已非常发达。

芥辣瓜儿,即用芥末腌渍的黄瓜。据《吴氏中馈录》载,其灵魂“芥辣”的制作颇为考究:需将陈年芥子研磨细碎,经水调、密封、多次沸水冲泡、冷却发酵等多道工序,方得成品。一碟小菜可窥“匠心”。若哪个孩童馋,偷吃一嘴,准“记性”半月。书中也写到了“水腌鱼”——“腊中,鲤鱼切大块,拭干。一斤用炒盐四两擦过,腌一宿,洗净,晾干。再用盐二两、糟一斤拌匀,入瓮,纸、箬(竹叶)、泥封涂。”

古人烹饪、制酱、做醢,用的都是有机物。有机物容易坏,保存是个难题。

对于麦种,氾胜之提出,麦一石,艾一把;藏以瓦器、竹器。对肉类、鱼类,贾思勰提出,按令坚实,荷叶闭口,瓮盛泥封,勿令蝇蛆等。

古人不断探索保鲜之法,包括岭南人熟悉且至今仍在运用的盐腌、烟熏、醋浸、油浸、风干等,也有北方人熟悉的井藏、坑藏、雪埋、冰封等。我在东北生活的冬天,黏豆包、豆腐、鸡鸭鱼肉、大酱等,直接放在户外,在冰天雪地中“淬炼”,不怕变质,还有“冻豆腐”之美食。但食物在夏天的保存仍是问题,我见过酱缸里蠕动的蛆。

古人在生产力极为有限的条件下,通过观察自然、规划资源以保障生存的智慧,折射出中国传统文化中“务实、节用、顺势而为”的生活哲学。

“草草杯盘共笑语,昏昏灯火话平生”(宋王安石《示长安君》)、“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”(唐白居易《问刘十九》)……人间暖,炊烟围,一味牵,万古流。

叁 咏于笔墨的雅趣

“有桃花红,李花白,菜花黄。”(北宋秦观《行香子·树绕村庄》)诗人们优哉游哉于乡野间,享受时令蔬菜瓜果副食,莫不怡然自得。

《山家清供》行文间涉掌故、诗文等。有一道“碧涧羹”,名已现“好山好水好模样”:

芹,楚葵也,又名水英……惟瀹而羹之者,既清而馨,犹碧涧然。

林洪讲这羹时,提到唐代诗人杜甫“香芹碧涧羹”的诗句。“鲜鲫银丝脍,香芹碧涧羹”出自《陪郑广文游何将军山林》。应是唐玄宗天宝十二年(公元753年)初夏,杜甫与广文馆博士郑虔同游何将军山林后作此组诗。将活鲜的鲫鱼切成银丝煲脍,碧水涧旁的香芹熬成香羹,这哪里像在陕西的陆地上吃饭,分明在江南水乡啊。时杜甫四十岁余,困居长安十年,“万事益酸辛”,甚时时处于“衣不盖体,常寄食于人,奔走不暇”之窘境,生怕哪一天死在沟沟里都没人知道。而这山涧的草木清气让他短暂地忘却忧愤,滋生出对自然的热爱和对人生的思考。

北宋苏轼不但是千古文豪,还是大名鼎鼎的美食家,他的人生“贬一路,吃一路,写一路”。“人间有味是清欢”可谓苏轼美食哲学的至高境界。

细雨斜风作晓寒,淡烟疏柳媚晴滩。入淮清洛渐漫漫。

雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。

《浣溪沙·细雨斜风作晓寒》

宋元丰七年十二月廿四日,苏轼在黄州谪居四年多后,调任汝州团练副使,经泗州作此诗。眼见官场魑魅魍魉,宦海浮浮沉沉,他喘不过气,眼前这春的气息令他释怀。

不管流落到哪里,苏轼与美食如影随形。在黄州时,他发现“黄州好猪肉,价贱如泥土”,发明“东坡肉”,还有“东坡豆腐”;在杭州,发明“东坡鱼”;在惠州,发明“东坡羊脊骨”等。初到海南,他写信给朋友说“五日一见花猪肉,十日一遇黄鸡粥”,但他偏就地取材,发明一道美味“烤生蚝”。

还有一道“菜”——“东坡羹”,用蔓菁、芦菔、荠菜等煮烂,加点盐、麻油而食,“纯粹”是真“纯粹”,但这种“混搭”真好吃吗?他在《菜羹赋(并叙)》中戳破“真相”:

东坡先生卜居南山之下……水陆之味,贫不能致,煮蔓菁、芦菔、苦荠而食之。

菜粥哪有肉粥香?“自然之味”不过自嘲罢了,但也传递出苏轼身处困境仍自得其乐的达观境界。

对于苏轼的这道粥,南宋诗人陆游倒非常认可,他作诗《食荠糁甚美盖蜀人所谓东坡羹也》以赞。陆游非常喜欢喝粥,“世人个个学长年,不悟长年在目前。我得宛丘平易法,只将食粥致神仙。”(陆游《食粥》)他最爱枸杞粥,“雪霁茆堂钟磬清,晨斋枸杞一杯羹。”(陆游《玉笈斋书事》)

喜欢喝粥或许正是陆游长寿的一大因素。

苏轼去世二十四年后陆游才出生,两人生命无交集,渊源却深。陆游师从曾几,而曾几的学问深受“苏门”学术圈影响,如此,陆游等于苏轼文学与生活美学的隔代传人。以文学的方式进行的这场隔空对话,给了陆游以很大的精神支撑,并发出“好住烟村莫厌贫”的感慨。

陆游此诗作于开禧三年(1207年)冬,此时他已垂垂老矣。退居故乡以来,他贫病交加,“行年七十尚携锄,贫悴还如白纻初”,但“好事邻僧勤送米,过门溪友强留鱼”。他一边读书,一边行医乡里,结下很好的人缘。开禧二年(1206年)五月,朝廷下诏伐金时,八十二岁的他还幻想自己化身一匹健硕的老马为国出力,“一闻战鼓意气生,犹能为国平燕赵。”(陆游《老马行》)

悲哉,壮哉。

文人的一碗羹、一餐饭,有时就是个人命运与家国情怀紧密相连的体现。

从《齐民要术》的耕种智慧,《陈旉农书》的“地力常新壮”,到“桑基鱼塘”的精妙循环;从《随园食单》的火候之道,《山家清供》的碧涧清供,到文人墨客于饮食中寄托的性情与志趣,中国古代饮食呈现的是一幅“天、地、人、物”和谐共生、物质与精神圆满自足的有机图景。这套根植于土地、顺应自然节律的生存哲学与生活美学,共同守护着“一物各献一性,一碗各成一味”的至真至味。而行走在今日岭南乡村大地,最常见的正是“林、田、禽、人”和谐共生的图景。这绵延千载的“有机之道”,正在绿美广东生态建设的伟大实践中,释放着越来越强大的魅力。

幸甚至哉。

(作者是广东财贸职业学院教授、广东省传记文学学会创作委员会副主任)