点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

文/月满天心

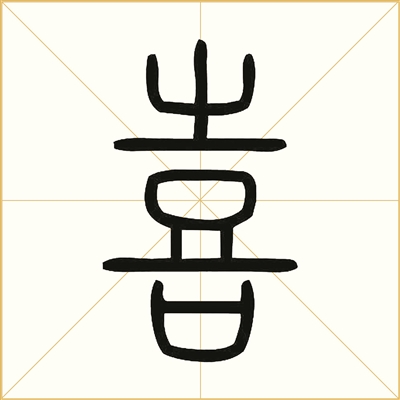

喜欢祥瑞文化的中国人,最爱的文字之一,就是“喜”字。《说文解字》讲“喜”字:“喜,乐也。从壴从口。”《说文解字》来自东汉时期,是第一部字典,但喜字,从甲骨文时代就有了记录,并且写法基本没有大的变化,一直保留着象形的特点,字面信息很明显——上面一个壴,下面一个口,也就是一张嘴角上翘笑起来的嘴。

一个微笑的嘴(口)是欢喜、喜悦,笑的意思很明确,但喜字的上半部分,是一个壴字,郭沫若认为壴是鼓的最初写法,就是鼓的意思,那么鼓为什么会让人心生喜悦、愉快大笑,从而产生了喜这个字?

《山海经》中记载,鼓并不是简单的礼乐器,而是根据天雷造出来的神器,在远古时期,雷雨闪电不是自然现象,而是各种神的迹象与象征。《山海经》中将雷神燧人氏写成:“雷泽中有雷神,龙身人头,鼓其腹,生活在吴地的西边。”

在远古人的认知下,鼓可以发出轰隆隆的声音,和雷很神似,所以鼓也叫雷鼓,后来打鼓叫擂鼓。既然和神产生了联系,必然是神圣的、尊贵的、不可轻易展示的,所以每每鼓声雷动的时候,或是祭祀天地,或是粮食丰收、战争胜利,总是与好的事情联系在一起,鼓声响起来,心情愉悦,嘴角上扬,就是喜悦了。

还有一点,鼓的声音沉厚、稳重,节奏鲜明,力量感十足,声音又丰富,层次分明,会让人产生一种向上的感受,传递出很明显的力量感。音乐引导情绪,精神作用明显,在鼓声中,神秘的力量扑面而来,仿佛将所有的琐碎烦恼都淹没了,人只剩愉悦和狂欢,不由就会笑起来。于是产生了“喜”字,鼓声响起来,好事发生了,大家全体大笑。

鼓的制作也是神秘的。《诗经·大雅》中有“鼍鼓逢逢”,逢逢是声音,鼍鼓是材质。鼍是鳄鱼,鳄鱼在传说中也是雷神的化身,而且能发出声音,叫声复杂多变,使它在传说中具有了神性,皮还不烂不腐,天生这样的特质太适合做鼓面了。

《诗经·郑风·风雨》:“既见君子,云胡不喜?”喜暗藏着汹涌的美好的情绪,既然见了你,我就开心得要命,还有什么道理不欢喜?

秦朝统一文字,更美观的小篆体文字产生了。小篆中的喜结构和写法没有太大变化,只是线条更圆润优雅了一些,但是运用却多了起来。喜不再是单纯的祭祀与丰收中的笑声,而是代表了人们的向往。喜开始广泛用于人名,传说孟姜女的丈夫就叫万喜良。

1975年,睡虎地秦墓被发现和挖掘,其中M11号墓主名叫“喜”,他在秦襄王时期只是一名底层公务员,却因为热爱自己的事业,喜欢记录,而在墓中陪葬了一千多枚珍贵的简牍,他在这些简牍上面记录了秦朝的律法、风俗、医学、行政以及他的家人等信息,这个兢兢业业名字叫做“喜”的小吏,他记录下的信息,甚至推翻了历史上将秦始皇时期称为暴政的观念。

远古时期,喜是庆祝、庆典;先秦时代,喜是情绪、欢愉;秦朝,喜是名字、美好寓意;到了唐朝,喜已经是祥瑞。杜甫总结出人生四大喜事写成《四喜诗》:“久旱逢甘霖,他乡遇故知;洞房花烛夜,金榜题名时。”

《四喜诗》制定了最高级别的幸福标准。但宋朝的王安石在同一天内喜结良缘又金榜高中,一日之内两件大喜事,王安石春风得意,觉得一个喜字难以表达此日心情,于是他亲自提笔,在红纸上写下两个喜,合成一个双“囍”,从此以后,喜字在特殊的日子里,就写作“囍”了。

甲骨文出土不多,目前发掘的就只有几千个,每一个都珍贵无比,串联起古与今,尤其是这个“喜”字,一路走来,历经几千年的文化变迁,却未改其本,写法一直都差不多,始终有一个微微上翘的嘴。

古老的中华民族坚韧而勤劳,永远拥有向上的力量,开心了就笑,不开心就努力去拼搏、收获,然后鼓乐齐发,笑意盎然,永远笑着生活——喜便从此处来。