点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

▌林传祥

近些年来,茅盾的手稿常常在网上被热搜热炒,究竟是什么原因会引得大家如此关注?除了那部《谈最近的短篇小说》在拍场拍得“天价”成了人们乐此不疲的谈资之外,手稿本身的书写是否也是个巨大吸引力?让好奇的人们不得不去研琢一番,比如它的字势,它的章法,它的艺术表现。茅盾作为名人,其手稿价值有名人效应,但除却“名人”,我们是否也看到手稿所展示的深厚书写功力和独绝文字之美?

茅盾是个集作家、批评家、翻译家、编辑家于一身的文化大家,他的手稿自然是大家风范文章,体现的是思想、精神的文章修养。但是,假如脱离文章单就其书写看,书法是一门“有意为之”的艺术,有“法”可循,依“法”而书,但茅盾的书写却几乎完全是“无序”为之。

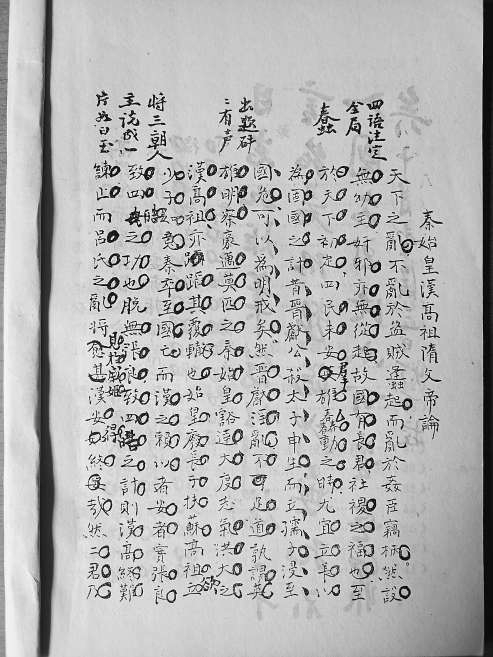

茅盾少年时期作文《秦始皇汉高祖隋文帝论》

我曾在《光明日报》刊载过一篇谈茅盾书法的文章,里面提到:“写文章,茅盾无意将他的手稿写成书法模样,假如那样,思维重心偏移,恐书写不成,连‘文章’也做不好。但就是在这‘无意’之中,他的书写偏偏随‘文’起舞,相得益彰。有人认为,看茅盾的字,最好看他的手稿文章(包括他的书信),他那无心插柳的书写,根植于文章沃土,绿荫一片,这就是书法。”

文章造就书法,但并不等于它就是书法作品,它的根基还是文章——小说,散文,评论,抑或书信,书法只是一张皮而已,如果你认为这张“皮”被包裹得如此精美、秀丽,把它说成书法,那就算作书法吧,不过准确说是“文章体”书法。

“文章体”是我们给茅盾书法的一个标注。茅盾曾在多个场合否定他的书法造为,更不承认自己是个书法家,他说他写字是为的实用而不是为的好看。有人拿年轻时茅盾报考北大预科,因字迹潦草将自己名字里的“鸿”写成了像是“鸣”作例子,来说明茅盾如何发愤学习书法。这种传闻,与后来茅盾说的“我的字不成什么体,瘦金看过,未学,少年时曾临董美人碑,后来乱写”当然有直接联系,其实完全是人们的主观猜忖。

翻看茅盾少时作文,茅盾从小写字就是工工整整,这种习惯养成,不会给“潦草”任何“乘虚而入”的机会,倒是老师写的评语行书草化,因此,我们有理由辨断,大概率是考官将“鸿”误看成了“鸣”,但退一步说,即使是茅盾的“误错”,也可以肯定,茅盾绝不会为了这个“误错”而“埋单”去苦练书法。

茅盾虽然临摹过碑帖,但肯定不是那种心无旁骛、笃行不怠的执念者,他说的“乱写”,说明他心里有“谱儿”,他不是机械“搬用”,而是某种“创新”。有评论认为,尽管茅盾的字“是中规中矩学过书法的,但你又看不见,你没有办法看出他的家数”,因为他的字博采众长,完全属于自己的这一派。

茅盾并不擅长写大字,这是造成他的“文章体”书写的主要原因。他的“文章体”顾名思义是为文章而来,他把书写当成了工具,沉酣于“文江”之中,一不小心把“工具”用得溜熟,“书初无意于佳乃佳尔”。当然,也有偶为之的例外,写出来的“大字”形似“文章体”,却少了些“文章体”的内蕴与神妙。

所以,欣赏茅盾的书法,最好是读茅盾的文章手稿。1931年10月茅盾始作《子夜》,留下的完整手稿共440页,全部用钢笔书写,写在带有条纹道林纸上,字迹纤细劲健,可视为茅盾“文章体”的杰作。这部30余万字的长篇,仅用一年时间(实际8个月)即告完竣。从构思看,茅盾的准备相当充分,他是成竹在胸的,字随文行,笔走龙蛇。整部手稿,删改的地方不是很多,即使删改,也勾划得十分清楚,不仅不凌乱,且与稿面拼接得体,章法更加自然。1996年为纪念茅盾诞辰100周年,中国青年出版社获得授权,首次将《子夜》手稿全部影印出版,共印刷了1996册。之所以要印制这样一部手迹本,其中之一看重的就是茅盾精妙的书写。这是一部厚重的经典作品,可以有多重文化解读,在茅盾宏大的小说“编年史”体系里,不仅可以看到上世纪30年代初中国社会各阶层的复杂图景,还可以感受当年茅盾书写场域——包括他的思考,他的状态,他的灵魂深处的情感。

茅盾的“文章体”充满了筋骨血肉。1958年茅盾的手稿《谈最近的短篇小说》是一篇即兴之作,茅盾选读了近期全国各地文学刊物上的小说后,觉得有话要说,于是写成了一篇约九千字的评论文章交《人民文学》刊发。茅盾读书有一个习惯,喜欢记笔记,比如同一时期阅读的《林海雪原》《青春之歌》《苦菜花》等,就写有相关的读书杂记。这篇评论,茅盾也把它称为“读后感”。茅盾作为小说家、评论家,既能实事求是点出问题根因,又能设身处地体会“受评人”的感受,他说“我自己也曾写过一些短篇,都不是成功的东西,但因此,倒约略知道些其中的甘苦。”正因为这样,茅盾不摆架子,不说一句空话,他的评论真诚质朴,多是技术性的分析,不仅让“受评人”信服,也让阅读者钦敬。从手稿书写的姿态看,茅盾使用了传统的毛笔,字迹柔韧舒展,一如从前,每一个字的落定,每一页的布局,都似有讲究,但似乎又都是无心、无为。茅盾的书法终究只存在于他的浩瀚的文章里,这就是茅盾的“文章体”书法。