点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

记者 王润

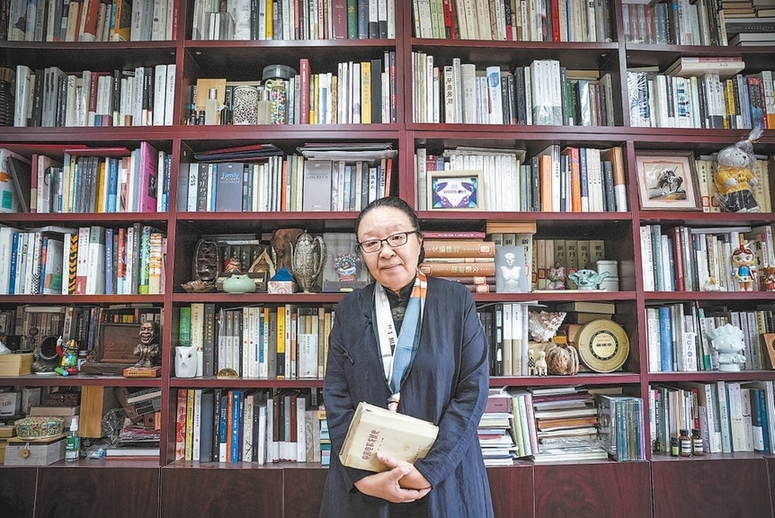

明年2月,迎来67岁生日的戴锦华教授就要退休了,即将告别其位于北大校园未名湖畔人文学苑的办公室。这里不仅是一间藏书满满的学者书房,更是一个充盈丰沛生命与绵密情感的“私人博物馆”。

戴锦华与恩师乐黛云(右)。戴锦华供图

满满当当的书架上,除了五花八门的书籍,还有琳琅满目的纪念品和个人私藏,每一件背后都承载着美好的记忆和情感;沙发靠背上,并排摆放着戴教授的恩师乐黛云老师追思活动的海报和“戴门弟子”送给戴老师六十岁生日的“生命树”,无声传递着几代师生间的深厚情感;书桌旁的软木板上,切·格瓦拉、戈达尔、玛丽莲·梦露等人的黑白照片并置;墙壁上的挂历、桌子上的茶杯,随处可见可爱的卡通猫咪图案……这里既有思想的深度,也有生活的温度,恰如戴锦华其人——一位以犀利深刻著称的学者,内心却住着一个对世界充满迷恋、情感滚烫的“小女孩”。

迷恋与感性

她心里有一个“小女孩”

秋日的阳光洒在戴锦华的书架上,那些厚重严肃的学术书籍旁边陈列着各种卡通小玩偶,还有彩墨、胶带、贴纸、精油……“这里大部分摆设都是学生和朋友们的赠品。”她指着一个装满“满天星”的玻璃瓶:“这是个本科姑娘一颗一颗手工折的。”还有西安电影制片厂送给她的电影导演吴天明的铜像、蔡 楚生导演家人送她的资料画册、朋友从俄罗斯给她带回来的套娃……“我觉得这些都是一个学者的快乐,你在跟大家分享的时候,然后也不期然地得到了很多的分享,然后很多新的场域就打开了。”

“我这一生绝大多数时间都处于某一种迷恋状态,处在这种状态的时候,非常快乐。”戴锦华的迷恋跨度极大——从严肃的全球60年代研究,到很多的个人爱好:几十年的“围巾控”,让她的雅致穿搭体现出内外兼修;曾沉迷于限量版彩色墨水和各种手账贴纸,用花哨的笔记为写作增添动力;考取过国际芳疗师证书,通过国际网购材料为朋友调配精油;还曾热衷DIY首饰,对照着宝石的功效表,送给学生们她亲自串成的手链。十年前,她重新在课堂上分析《简·爱》,听到学生在背后窃窃私语:“没想到这种玛丽苏的故事,戴老师还会喜欢。”然后结论是:“看来她心里有一个小女孩。”

这些充满女性气息甚至略带“小女生气”的爱好,与公众眼中她威严的知识分子形象形成了奇妙的反差。在戴锦华看来,这并非分裂,而是生命力的源泉。一段迷恋过去,便进入她的知识体系,或成为她日常生活的一部分,这也使她始终保持着对生活的情趣和感性。

摄影是她另一份深沉的热爱。从最早用胶片记录第三世界,到如今用手机拍遍北大四季,她的镜头里,有燕园的春花秋叶,有欧洲小镇的历史痕迹,也有第三世界国家的生活图景。她在朋友圈发布的摄影作品,让人看到美与希望。而让她特别引以为豪的是,很多电影摄影师纷纷点赞,认为她更擅长“捕捉凝固的瞬间”。

戴锦华笑言,她也曾被人诟病,认为她作为学者过于感性,最尖锐的一条批评是说她“经常让道德义愤压倒了理性思考”。但她把这条批评当作赞美:“因为我觉得人文学者,必须始终保持情感的温度。”

戴锦华在北大的书房中。记者武亦彬摄

恩师与传承

学生说她更像爸爸

戴锦华书房的沙发上,并排摆放着两个对她来说有着特殊意义的相框。一个镶嵌着她的恩师乐黛云老师追思活动的海报;另一个则是她的学生们送给她六十岁生日的礼物,构成了一个意味深长的传承序列。

在戴锦华的生命中,中国比较文学奠基人、北大著名教授乐黛云是如灯塔般的存在。提及恩师,戴锦华言语之间难抑深情,她感叹道:“乐老师的追思活动,是我一生当中最失败的一次演讲,我从一开始就哭得说不下去了……乐老师进入到衰老、到最后的弥留,其实她给了我们足够的时间去接受,去告别,但是起灵的那天,我突然就觉得心碎了,因为以前乐老师是行走天下的一个人,但她总是会回来的,而这次,她就……不回来了。”说到此处,一向爽朗健谈的戴锦华哽咽到泣不成声。

在她心中,乐黛云不仅是她学术研究的引路人,更是她“毕生的导师”和“精神上的母亲”。她回忆当年自己仅有本科学历,是乐老师以宽广的胸襟与气度,一次次邀请她到北大任教,并推举她37岁就评上了正教授。“但我们还曾把乐老师气哭过。”戴锦华带着愧疚与怀念笑道,自己曾和同门在乐老师家中,与恩师争得面红耳赤,但正是乐老师家中那种思想激荡、坦诚相见的氛围,塑造了她的学术品格。“有这样的师长,是我的幸运。我曾写过一篇乐老师的印象记,形容她,我不想用‘偶像’,而是用一个老词——‘榜样’。她一直在我前面,我一直在追赶,但她的视野、胸襟、气度,我到今天也难以望其项背。”

另一块相框中,装的是戴锦华的研究生们在她六十岁生日时制作的“生命树”手印板:一棵象征她的大树上,每一个如同树叶的手印和签名,都代表她门下一位学生,也象征着她执教生涯最宝贵的收获。

她与学生的关系,超越了传统的师生,有着如同家人一样的情感。但她明确表示“我不是你们的妈妈”,学生们却笑言“其实在我们心里你更像爸爸”——因为她的严厉总能给人精神上的指引与依靠。

而在她心中,反倒将学生们视为自己的“老师”,她说自己教了一辈子书,“最快乐的事,始终是向学生们学习。”她会认真倾听学生关注的流行文化,跟他们共同讨论正在发生的文化事件,她总是试图跨越代沟,理解新一代的情感结构。同时,她将教学视为最重要的动力源,每一次备课,即便是讲过的内容,也一定会重新准备,力求新知,警惕重复。如今,迎来教学生涯最后一个学期的工作,她坦言:“我对退休生涯唯一担心的,就是失去了这些重要的‘老师们’。”

戴锦华镜头下的燕园美景。 戴锦华供图

读书与写作

听君一席话不能胜读十年书

戴锦华的读书观,源于1978年在北大看到的一篇作家徐迟的文章,其中呼吁“全民读书运动,博览群书,不求甚解”,这也成了影响她一生的读书方式。“不是真的不求甚解,而是不要因为‘求甚解’而停在原地。”她建议学生“在读权威著作时,读透读深的同时,可以先泛读与它比肩的相关著作,然后再回头精读重点”,因为“这样获得的理解会更加深入和开放”。

在她看来,即便有人声称“纸质书实体书即将消亡”,但她依然认为没有任何东西能够替代书籍成为思想贮藏和传承的载体。“我相信书籍不会死亡,因为阅读对我来说,是跟吃饭穿衣一样的生命必需。听君一席话,永远不能胜读十年书,一个人要成就自己,仍然要破万卷书,行万里路,才能见天地、见众生、见自己。”

相比起戴锦华丰富的学术研究经历,她出版的著作并不算多,在她的书架上也只放了两三本自己写的书,对此她解释为“敏于思考,疏于写作”。这种谨慎也源于对文字的敬畏。虽然她的讲课语言非常书面化,但她不愿直接将讲稿出版。“很多同学记录了我的讲课内容,还有素不相识的人发来对我课程的全部记录和整理,但我对把这些讲稿编辑成书还是很谨慎的,自己修订的时候,发现有些内容需要重写,所以现在很多半成品留在那里,这大概可以作为我退休以后的计划。”

中国的急速发展也让她对出书保持慎重的态度,她坦言:“我一直不断地读,不断地思考,不断地讲,但是总有新的东西出现,以至于我积累的一大堆研究,可能有些已经过时了。”因此她常对学生们说,“中国发展太快了!如果你的新鲜观察或思考观点不尽快写出来,一年后可能就变成了公众知识,或者也可能在发展的情境中,你以为的真知变成了谬误。”

明年2月,迎来67岁生日的戴锦华就要退休了。四十余载教学生涯,即将告别北大这间书房,她有很多不舍,但退休对于她来说,将是“安排新生命节奏的起点”。她那永不枯竭的“迷恋”与好奇,会让她继续在天地之间行走,继续在不同的讲台上分享,继续思想与情感的旷野征途。