点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

田宏林

山河破碎,国土沦丧。抗战时期大批文化、教育机构向西南、西北的广阔后方撤退。昆明城中,西南联大的教师们通力合作,在铁皮顶的教室里培养出了一批顶尖人才。乌蒙山脉另一侧的贵州,竺可桢带领浙江大学进行了5次迁移,每一次他都要亲自考察转移路线和校址。在延安,《黄河大合唱》第一次演出,为丰富乐队演奏的层次,冼星海以煤油桶作低音二胡,铁勺、搪瓷缸、脸盆轮番上阵充当打击乐器,激扬的歌声一路传往前线……张庆国的《绿色的火焰》就是这样一部以抗战大后方为背景,全景式叙述文化抗战活动的非虚构作品。

面对如此广大的地理范围、如此繁多的历史人物与事件,要在全景式记录与个体化叙事之间求得平衡,作者首先要做的就是取舍。他严谨挑选了建筑、教育、文学、戏剧、出版及文物保护等不同领域和不同地域的内容作为书写对象,通过刻画个体的经历与选择,由点及面地串联起相关事件与时代背景,让大后方文化抗战的壮阔图景在可敬可感的人物故事中自然铺展。

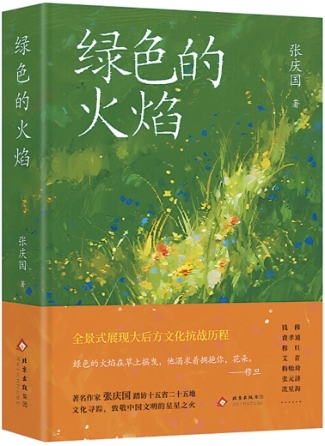

《绿色的火焰》 张庆国著 北京十月文艺出版社出版

由此,我们得以看见在寒风中独自拽着铁链,爬上应县木塔68米塔尖测绘的梁思成;看见从茶叶铺伙计蜕变成《大公报》“笔杆子”,坚持在山洞中办报的王芸生;看见故宫文物南迁到乐山时,主动打破无人敢接的寂静,将当地庙宇祠堂及自家住宅腾出来用于文物存放的安谷乡乡长刘钊……书中出现的文化活动当事人近百名,其中不乏默默无闻的普通百姓,战火纷飞,颠沛流离,不知胜利在何时,但他们没有一刻放弃自己的职责。

《绿色的火焰》以大量的历史事实构建作品骨架,以克制的文学想象填充作品血肉。通过文字,架起一座跨越时间的桥梁,寻找那些饱含着情感的共同记忆。为此,作者不仅大量阅读史料、专著、传记等材料,而且坚持凡是故事发生地自己一定要到达。以宛平城为起点,15省25地的寻访缓缓展开。100多天的田野调查,他写下15万字的调查日记,整理出50万字的采访录音。如他所言:文本中出现了两条叙事的河流,一条是历史事件——宽阔的记忆之河;一条是行走中国的“我”——涌动的现实之流。这两条河流相互交织,寻访者与文化活动当事人遥相对望,不但打破了大历史与普通读者之间的壁垒,更拓展了作品的叙述空间,使历史的纵深感与现实的在场感相互映衬,呈现出更丰富的层次与张力。

回望14年抗战,炸塌的废墟旁依然歌声不辍,乡间田野里依然有学校在育人,山洞里依然有报纸在源源不断印出。以压倒一切困难而不为困难所压倒的决心和勇气坚守着、斗争着,这正是伟大抗战精神的生动体现。当年,西南联大学生兵分几路前往昆明,其中一部分组成最为艰苦的步行团,诗人穆旦就是他们中的一员。他在途中写下诗歌《春》,“绿色的火焰在草上摇曳,它渴求着拥抱你,花朵”,本书书名《绿色的火焰》便来源于此。在那历经磨难的岁月,中华文明之火以另一种形式燃烧绽放着,始终炽热,始终饱含深情。