点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

▌王一川

秋雨过后,立于香炉峰远眺,美丽的北京平远浩荡。俯瞰脚下,草木郁郁葱葱,尽显香山之美。耀眼的阳光洒遍山野,也照进人们的心底,眼中的世界也随之明亮起来。

站在此地回溯明代的香山景观文化,所见或许是另一番模样。那时站在来青轩远眺,林木苍茫一片,寺庙的屋脊连绵起伏,佛塔如茂盛的草木般挺拔而出;麦地、稻田与水塘错落掩映在村舍之间,望向京城九门的城楼,只见一片苍茫,“如日月晕,如日月光”。

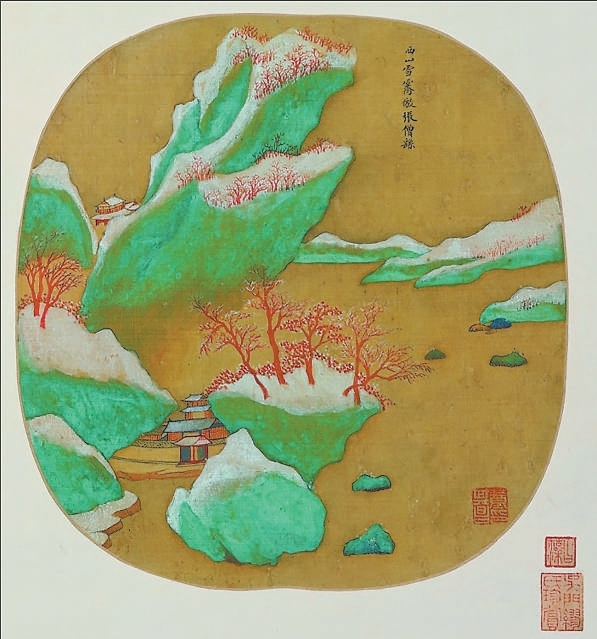

燕吴八景图册之西山雪霁 董其昌(明)

青山如画马前看

明代的香山并未设为离宫禁区,游赏之风盛行。两百多年间,文人墨客对香山诸景的吟咏传唱从未间断。北京城的寺庙宫观数量众多,香山寺尤为著名,世人曾言“京师天下之观,香山寺当其首游也”,足见香山寺的地位。

明成祖朱棣迁都北京后,把元代的“神京八景”改称“京师八景”,其中“西山晴雪”更名为“西山霁雪”。蒋一葵在《西山》中提及京师八景,“西山霁雪”便是其一。彼时文人大臣纷纷以“西山霁雪”为题创作,描绘香山的万千景象。例如,金幼孜笔下有“玉堂相对题诗好,移席钩帘坐夕曛”;大学士胡广写道“银屏素壁何岧嶤,西山新霁雪未消”;状元林环诗云“群山削玉远参差,翠霭微分雪霁时”;工部尚书杨荣则这样描写“西山日上雪初晴,素壁银屏万叠明”;侍读学士王直亦有诗作“双阙云开淑景移,诸峰雪罢见参差。余寒尽散春深后,积素全消日上时。岩前风暖有啼鸟,涧底水流微入池。为喜丰年先献颂,朝回还和郢中辞”。

明宣宗朱瞻基曾骑马畅游香山,见满山姹紫嫣红、层林尽染,即兴写下《红叶》诗,其中“红叶舞丹霜后落,青山如画马前看。朔雁南飞秋满天,千林红叶色相鲜”两句,生动勾勒出当时的景致。

正统年间,香山寺得以重建,殿堂、楼阁、廊庑及各类像设皆焕然一新。明英宗朱祁镇为其赐额“永安禅寺”,此时香山寺的景观区域几乎覆盖香山全域,不仅比前朝有所扩大,范围也略宽于清代的静宜园。景泰年间,“继志修葺,寺刹赖之”,香山寺再次得到修缮维护。吏部尚书王翱登上香山,望着茫茫山野,感慨道“楚甸空沉璧,祇园广布金。何时超宦海,棲迹向云林”。

成化年间,明宪宗朱见深“赐敕谕禁护”香山寺的殿宇、田园与林木。翰林院学士、内阁首辅商辂撰写碑文时提及“惟天下事创于前者固难,而维持保护于其后者尤难”,称赞香山永安禅寺得到了妥善护持,殿堂之葺饰、像设之庄严、林木之兹培、田园之垦开,始终保持着良好的状态。工部尚书徐贯也曾赋诗:“趋淀湖泉争入望,切云陵树与为邻。我来不尽登临兴,又逐东风觐紫宸”,记录下自己游赏香山的兴致。

弘治年间,明孝宗朱祐樘“诏赐内帑白金彩币”,用于修缮香山寺观音阁。时任礼部右侍郎程敏政撰写碑记,盛赞香山寺层楼叠榭、翚飞岌立,在浓密苍翠的林木间宛如一幅画卷,景致堪称独绝。历经半个多世纪,香山寺前方池塘中当初投放的小金鱼已长成大鱼,足见此处保护之妥当。学者都穆曾记载:“正统间,遣中官以金鱼数十投其中,今巨者盈尺矣。”对于当时的香山景观,文学家、户部郎中李梦阳这样描述:“想当邦邑初,此地只蒿草……但看全盛时,民力为兹槁”。谈及香山的山形水势,他写道:“万山突而止,两崖南北抱”。那时的来青轩是人们休息、聚会的好去处,李梦阳亦有“夜宿来青轩,天色碧可扫”的诗句,还打趣自己“半醒半醉游三日,并马今朝未拟回”,尽显游赏之乐。

唳霜皋 摄影:王一川

胜日登临一振衣

正德、嘉靖年间,西山沿线的佛寺宫殿金碧辉煌、鳞次栉比,寺庙数量达数百座,唯独香山寺的游人络绎不绝。宛平知县沈榜曾提及“正德、嘉靖驾俱临幸”,说明明武宗朱厚照与明世宗朱厚熜都曾登临香山。学者刘侗、于奕正合著的《帝京景物略》一书记载,世宗曾言“西山一带,香山独有翠色”。文学家袁宏道为此赋诗:“真人天眼自超伦,翠色香山此语真。八十老僧牢记取,一时三遍语游人”。

每到深秋,从玉河(今昆玉河)大堤至香山脚下沿线,游人络绎不绝。众人纷纷登香山以饱览京师盛景,文渊阁大学士王鏊用“九重日上黄金阙,十里人行白玉堤……要当尽览全燕胜,绝顶同君一一跻”描绘当时的热闹景象。文学家、兵部尚书王世贞则在诗中写道:“忽忆宸游事,千林色倍增”。那时人们从京城前往香山,或骑马或步行,通往山顶的路皆由石阶铺就。待下山时,天色已暗,人们往往会在香山寺住宿。王阳明曾写下“寻山到山寺,得意却忘山……顿息尘寰念,清溪踏月还”的诗句,记录住宿香山寺的心境。文人丘齐云傍晚下山时,也有“一径一花色,无时无鸟声”的佳作传世。

彼时,人们游历香山多结伴而行,亲朋好友常会在香山寺相聚、宴饮。诗人黄省曾在诗中描述了与友人相聚的场景:“松峤骖鸾地,青山集翠堂。馔从霞户出,乐以月林张。下客龙裾贵,娱春凤烛长。兴幽谈午夕,星榻卧花芳”;文人姚汝循在《晚至香山寺》中也有类似描写:“山门交古木,屋角下流泉。客至杏花里,钟来鸟道边”。诗人邬佐卿称来青轩是白日赏红叶、夜间赏月景的绝佳之地,他在诗中描绘落叶纷飞的景象:“轩小能来月,秋深落叶纷”,其《饭香山寺》一诗中“炊烟起何处?驻马问斜曛。僧去烧黄叶,人来扫白云”的句子,更是生动有趣。

书画家、文学家文徵明曾手扶来青轩的栏杆,望着围墙外的车马行人,写下“寂寂云堂车马稀,高明不受短墙围。好山宛转双排闼,胜日登临一振衣”的诗句。文坛大家李攀龙则以五言律诗的形式创作香山游记,记录沿途风景与内心感悟:“往时占紫气,马上看香炉。不是寻幽到,其如发兴孤。回标临北极,秀色揽西湖。树杪诸天出,阶前众壑趋。花台骞地起,风铎蔽檐呼。月抱蟾蜍石,星摇舍利珠。玉毫侵瀑水,金相涌浮屠。妙偈传从竺,高僧至自胡。法轮皆帝力,下界复神都。行幸当年事,人王握大符”。

绚秋林 摄影:王一川

秋林无日不清嘉

万历年间,明神宗朱翊钧亲临香山永安禅寺,并在来青轩暂住。“来青”“郁秀”“清雅”“望都亭”等匾额,均为神宗御笔所书,如今已不复存在。站在来青轩前眺望,十里芙蓉、千顷秔稻尽收眼底。礼部右侍郎朱之蕃专门为来青轩题写楹联“恐坏云根开地窄,爱看山色放墙低”;吏部尚书孙丕扬则在诗中写道“恭承御笔亲题字,文武于今颂大风”,还留下“佛寺鸡园满地中”的趣味诗句。当时的人们称香山为京都的一处福地,游玩之余还在此拈香拜佛。

春天到来时,香山十里杏花红白相间,人们说香山的“香”,正是来自这杏花的芬芳。春日游香山的士人、女子,鼻尖萦绕的尽是杏花香,再无其他气味,这样的景致会持续到杏花蕊红飞白的时节。郭正域曾形象地描述“回廊小院流春水,万壑千崖种杏花”;诗人李言恭也有“春草自萋萋,残烟散马蹄。桃花流水畔,僧舍夕阳西”的诗句,描绘春日香山的生机。

深秋时节,登香山远眺更是京城的一大民俗,“游人望而趋趋”,热闹非凡。学者张燮在诗中提到,官员与文人接踵而至,香山寺的僧人早晚忙于迎来送往,他写道:“绿遍山门爽气横,鸟鸣无数一钟鸣。客多徒御游仓卒,僧尽朝昏趋送迎。几度六龙曾少驻,何人驷马此闲行。杖头指点登峯去,幽径繁阴夹道清”。诗中的“六龙”指明朝六位曾登临香山的皇帝,此外,翰林院编修冯有经的“六龙曾驻跸,瑞色尚澄鲜”与学者郑元勋的“二百余年柏,频观驻六龙”,也印证了这一史实。

香山的人文景观丰富多彩,香山寺常作为经典景致被写入诗中。学者何宇度在诗中说“古柏高榆路欲迷,千年名刹帝城西”;文人黄克晦笔下有“雪霁层台迥,山回古殿深。僧留经絷马,风散不驯禽”;诗人董应举写道“十日不了香山寺,有客来分半榻云”;黄汝亨则以“秋林无日不清嘉,蹑蹻披云爽倍加”赞美香山深秋的景致。

天启年间,诗人丁乾学描写雨后香山的景色:“望望青山石径通,藤萝披尽出珠宫。千峰烟雾来衣润,万里关河入掌穷。雨过鸟飞云气里,钟鸣人在夕阳中。登高瞻阙重回首,天外寥寥有远鸿”。

从香山归家途中,群山缓缓后退,化作一片平静的黛蓝。而通往香山的路上,人流依旧络绎不绝,人们为欣赏纯净的秋光而来,为寻觅成熟的秋色而来,也为享受假日生活的美好而来。