点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

马越

2015年正值故宫博物院成立九十周年,院方将寿康宫正殿及后殿(寝殿)辟为原状展区,推出主题为“万岁千秋奉寿康”原状展览,细致还原了乾隆年间的室内陈设。展览中一件“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”绘画作品尤为特别,其分析与修复过程,开创性地在故宫书画文物保护中全面引入高科技,具有里程碑意义。

“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”修后照

原画破损但从未修复

寿康宫位于紫禁城的外西路,是清朝皇太后居住的宫殿,由正殿、东西配殿、后殿、围房等组成,为三进院落。寿康出自《洪范·五福》,意为长寿健康。寿康宫始建于雍正十三年(1735年)十二月,竣工于乾隆元年(1736年)十月,是乾隆皇帝为生母崇庆皇太后建造的颐养起居之所。相较于其他皇太后,乾隆生母崇庆皇太后身份最为尊崇,在此居住时间最长,故“万岁千秋奉寿康”原状展览将寿康宫主人定位为崇庆皇太后,原状复原时间定位于乾隆朝。

展览中有一件《颙琰万寿图像轴》,颙琰是嘉庆皇帝的名字,但经故宫博物院研究馆员林姝考证,此画实为姚文瀚画“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”(贴落是古代绘画的一种装裱形式),为乾隆朝的书画作品。这幅作品为绢本设色,画心纵219厘米、横285厘米,四周托裱二寸蓝绫边,是标准的清宫贴落形式。画面描绘了乾隆皇帝为母亲崇庆皇太后祝寿的场景,画面人物众多,色彩丰富,使用了多种矿物颜料。送修时,文物折伤严重,折伤处画绢破损产生大量碎片。

“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”多年来一直收藏于文物库房,从未展出过。画作能不能修复?怎么修复?先要做个评估。

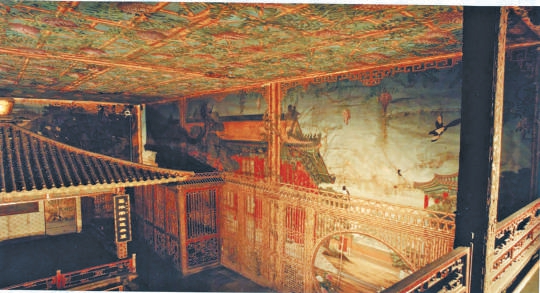

倦勤斋内通景画

这项工作由文保修复部书画文物修复组杨泽华负责。当文物被送至修复室时,修复师们仔细观察,发现画心水平横宽向有多达三处的贯通性折伤,折伤似有规律性,折伤处画绢破碎,多处残缺不全。折伤大多集中在人物面部和服饰衣纹等细节部位,这就导致画意有所缺失。同时,画幅中人物服饰部位颜料有磨损现象;画幅无贴落形制常见的乾隆高丽纸背衬,只有单层托心纸,宣纸一层;画面遍布深黄色斑点,分布均匀,疑为霉斑痕迹;画幅上无落款钤印,只是背面有“教育部点验之章”印章和文物号标签“故6541”;画作装裱为贴落形制,画心四周粘贴宽6.5厘米的花绫边,没有补缀、全色等修复痕迹。修复师们判断,这幅作品应是历史上没有进行过修复,因此仍保持着最初装裱的状态。

故宫博物院书画文物保护,在此之前主要依赖传统书画装裱修复技艺,缺乏全面科学系统的材质与工艺分析。对于书画保护修复人员来说,了解书画的颜料、胶结剂和底稿线等信息是十分必要且重要的。杨泽华提出,能不能在对书画文物进行保护修复之前,使用科学方法对其使用的材料进行分析研究?

若要采用偏光显微分析、扫描电镜-能谱分析、透射红外光谱分析等技术,需要对文物进行取样,可书画文物的纸、绢和颜料等材料极为脆弱,根本无法满足取样要求。因此,研究书画文物的材料特性与制作工艺,必须使用非侵入式分析方法,也就是无损分析法。

与中科院联合研制设备

尽管无损分析法已确定为研究书画文物的核心方法,但在具体技术应用中仍存在局限:若使用X射线荧光面扫描技术(MA-XRF)分析,该技术无法有效分辨中国传统的蓝色和绿色颜料,例如石青、石绿和氯铜矿,因为这三种颜料均含有铜元素。此时,高光谱成像技术(HSI)的优势就凸显出来——这三种颜料在2000-2500纳米的反射光谱,因分子结构不同而存在显著差异;不仅如此,高光谱成像技术还能探测书画颜料层下的隐藏信息,实现颜料种类鉴别与浓度分布分析,这无疑是书画无损分析领域一大进步。

书画文物修复组的修复师们回忆,在这件贴落的修复工作中,首次运用了多种无损分析技术于文物材料和工艺的研究中。例如使用三维视频显微镜观察分析该文物表面显微形貌,分析结果确定画绢为双经单纬结构,经线宽度450.65微米,纬线宽度242.49微米,画面上有颜色处厚度略有误差;该画画绢为整幅绢,没有拼接痕迹。

工作人员对书画文物做高光谱分析

宫廷中大幅绘画画绢质地测试分析表明,清乾隆时期画绢质地紧密,属于上乘,其尺幅也最大。

对“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”进行无损分析需应用多项高科技手段,为此故宫博物院与中国科学院合作,邀请科学家们联合研制了高光谱分析书画设备。这套设备属于大幅面高光谱扫描系统,之前从未在古画修复领域使用过,此次用于“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”修复工作,成为这项分析技术在古画修复领域的首次试水。

高光谱成像技术是目前最为安全、不易受检测对象和检测环境限制的无损检测新技术之一。它可以在紫外、可见光、红外的电磁波段获取大量极窄波段的图像数据,即为每个像元提供数十到数百个波段的光谱信息,组成一条完整且连续的光谱曲线,这些曲线可以用来定量分析观测对象的属性。相较于便携式X射线荧光光谱、拉曼光谱等无损分析方法,高光谱具有更高的效率。

使用高光谱成像技术对“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”进行科学分析,有什么发现呢?这套系统不仅捕捉到了作品中的一些隐藏信息和修改痕迹,还清晰分析出部分颜料的分布情况。古书画中的隐藏信息通常包括涂改与修复的痕迹、隐藏的文字或图案,以及无法辨认的信息等。采用可见近红外高光谱成像系统对“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”的局部进行成像,目的是通过算法提取作画过程中的涂抹部分。而提取这些涂抹信息,可以进一步分析画师在绘画过程中的整体布局,这为后人修复古书画的局部细节提供了关键依据。

与常规RGB相机(即捕捉红、绿、蓝三色光生成彩色图像的普通相机)进行比较,高光谱成像系统具有更多的波段,方便使用复杂的处理算法。在“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”分析中,发现一处修改痕迹:1500纳米高光谱图像中能看到红圈内的手与衣袖(属于原始构图),但这些内容在RGB图片上却无法观察到,这表明画师在绘制过程中很可能对内容进行了修改。

故宫宁寿宫花园倦勤斋

修复过程也是研究过程

检测分析完成后,“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”的修复工作正式启动。前期测试显示,画面所用颜料中,植物色最为稳定,矿物颜料中朱砂最为稳定,而最易掉色的是屋檐下悬挂的布帘上的石青颜料。经过调试,修复团队最终确定固色用胶比例为2%,温度为50℃。修复时,工作人员用毛笔将胶液依次涂抹在画面矿物色上以作加固,对掉色风险最高的布帘石青区域,特意涂抹了两三次。

加固绢本画心材料的选择也很重要。清洗及碎片拼对好后,画幅需要翻转过来,贴附固定在案台上进行下一步骤的揭背工序。加固层就是刷贴于画幅正面的保护层,翻转时起到保护作用,刷贴后起到隔离案台和画幅的作用,避免揭背完成后画幅粘在案台上。加固层设计使用棉纸作为结构主体,而没有采用传统绢本书画修复使用“水油纸”加固画心的方法。因为该画是西式绘画技法绘制,画面矿物颜料多且易掉色,两层棉纸的强度可以起到固定画心的作用,使用浆水棉纸与画心黏合,揭去加固层时保证了画面矿物色的安全。

加固层刷贴完成后,工作人员将画幅翻转,就可以进行揭托心纸的工序了。待托心纸彻底揭除,工作人员提取修复前对画绢分析时的显微结构图片,挑选经纬密度粗细相似的补绢,并进行一定老化后,将画幅上的破洞处、折伤处一一补缀好。

历经一年,“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”不仅完美地修复完成,且从送修开始,每个修复步骤都同步形成了翔实的总结与深度研究。在修复方式上,针对该画破损严重且画心仅有托纸没有背纸支撑的情况,团队在画作检测落位前,采用了棉纸在案台上糊贴衬料层的方案。这一设计兼顾了检测与修复程序的衔接,使残破的画心在进行多种类的检测时,只需在落位时展开一次,避免了再次舒卷造成二次损伤。同时,修复时选用棉纸作为衬料层和加固层,不仅设计结构与刷贴顺序合理实用、操作手法简便,且棉纸之间、棉纸与画心之间都使用稀浆水进行黏合。这种方式修复后画面的残留物会更少,更适合该画的破损特点及修复操作。

在全色接笔时,工作人员遵循文物修复“最小干预”原则,对于画幅上没有原始依据的部分尽量不接笔。而对于关键部位人物眼睛的缺失,经过专家组论证进行局部的接笔,使修复后的画面更具观赏的连贯性及完整性。

现代科技手段的应用,为“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”的修复提供了全方位检测分析支持。例如,三维视频采集对于绢质地的分析,可得出绢的密度、经纬结构等数据,参照数据挑选补绢,使修复效果更加完美;结合经纬方向可确定舒卷方向,为书画修复后的保护提供参考;将数据汇总成数据库,还能深入研究乾隆时期画绢的生产织造工艺。高光谱测试分析则通过收集绘画颜料、绘画原始画稿等信息,积累绘画艺术方面的研究数据。这些数据的价值在于,支撑我们在修复保护过程中开展更有针对性的深层次研究,而这类研究并非孤立存在,而是具有延伸扩展与关联性的系统探索。

修复保护与研究本应是一体化的,这一理念要求将研究内容纳入修复的整体思路中,形成“修复保护与研究一体化”的完整框架。从“崇庆皇太后八旬万寿图贴落”的修复程序看,其流程已充分融入了这一理念,涵盖了修复与研究的各项核心内容,也因此成为中国古书画修复保护与研究的典型案例。

倦勤斋通景画修复的探索之旅

马越

倦勤斋位于故宫宁寿宫花园北端,其室内西边第四间天顶、西墙和北墙,糊贴满了画幅。不同于清代宫廷古建筑内普通尺幅的贴落,这组贴落总面积近二百平方米,画心为绢本,由大小不同的二十余片拼接而成。因其融合中国传统绘画材料、技法与西方透视构图技法,并与室外花园实景呼应,被称为“通景画”,具有较强的艺术感染力。2002年8月,故宫博物院与美国世界建筑文物保护基金会签署协议,合作进行倦勤斋室内装饰装修保护项目。

中西技法结合破修复难题

倦勤斋内通景画创作并糊贴于清乾隆年间,长期保存于古建筑内檐自然环境中,受温湿度波动、光照、酸性气体和颗粒物等影响,保存现状堪忧。文保修复部书画文物修复组负责倦勤斋修复项目中内檐纸绢类书画文物的保护修复,面对如此非常规、大尺幅书画文物的保护项目,修复组与项目专家经过现场勘察、查看病害记录、保存现状评估等工作后,对通景画揭取和保护修复方案进行反复论证,首次借鉴西方书画文物修复材料和方法,结合传统绢本画修复技术,成功完成了这件巨幅通景画的修复。

在修复前,团队借助科技手段,从外部环境及自身材质稳定程度两方面搜集数据,充分摸清了文物病害机理;修复中,全程跟进检测数据进行对比试验,加强科技检测与临床修复的契合度,使修复成果更严谨。

例如,倦勤斋通景画修复使用了化纤纸作为绢本画心的临时加固材料,通过化纤纸和脆弱绢本画心的紧密贴合,加固已拼对完成的画心材料,保证在修复过程中画幅的稳定。通景画在揭取、修复等操作后,画面与载体的结合需要足够稳固,而化纤纸本身具备出色的柔韧性和稳定性,可有效增强画幅整体结构的牢固性,避免在回贴后出现画面与支撑材料分离、翘曲等情况,确保通景画能长久保持良好状态。绢本画心加固的传统修复材料是水油纸,但在倦勤斋如此大尺幅脆弱绢本画的修复中,水油纸存在一定局限性。西方在现代书画修复中较早探索和应用化纤材料,利用其稳定、柔韧的特性,来辅助修复和保护脆弱的文物。

倦勤斋通景画修复中还运用了海藻胶。作为一种天然材料,它相较于一些化学合成的加固材料,最大优势在于具备良好的生物可降解性,不会在文物上长期残留有害化学物质,且揭取时可以去除不留痕迹,更便于后续开展修复工作。在西方文物保护领域,海藻胶作为天然高分子材料常被用于文物的黏合、加固、脱酸等处理,因其来源天然、可降解等特性,在文物保护修复中得到广泛应用。

复刻乾隆高丽纸为文物“续命”

乾隆高丽纸在倦勤斋通景画的保存与修复中,有着不可替代的关键作用,对其进行复制是文化遗产保护工作的迫切需求。通景画虽因年代久远,绢丝自然老化、断裂,还遭受环境气候带来的霉变、水渍、虫蛀等损伤,但大部分画面基本完好。这得益于通景画所用的命纸——乾隆高丽纸的优良质地。命纸是直接托在通景画背面的纸,其结实程度直接决定了画面保存时长。历经百余年,乾隆高丽纸成功延续了通景画的生命,无疑是修复通景画的最佳命纸选择。然而,由于诸多历史原因,乾隆高丽纸的生产工艺已失传很久。而修复通景画时,选择优质命纸是决定其能否长久保存的关键,因此整个修复工作急需研制出与乾隆高丽纸质量相当的仿制品,否则倦勤斋通景画的修复任务无法推进。

为了研制仿乾隆高丽纸,修复人员开展了广泛而深入的调研。国家纸张质量检测中心检测发现,倦勤斋通景画的背纸与库存的乾隆高丽纸理化指标一致,其定量、厚度、紧度、抗张强度等多项指标优异。同时,检测还明确了倦勤斋通景画的背纸原料是100%的桑皮纤维,系手工加工纸,这种纸张早在清代中期以后便不再生产。另外,“纸药”配比和抄纸后湿纸的压榨力度,同样是影响仿纸质量的关键因素。修复人员为此展开反复实验:先将原材料经过一系列物理、化学处理后,使其逐渐纤维化、细纤维化;再与水搅拌后制成纸浆,并在制浆过程中严格规范纤维应有的长度、帚化度、水化度,保障仿纸纸质的均匀度、紧密度、吸水性、绵韧性、伸缩性。

经过严格督办,各道工序不断改进完善,仿乾隆高丽纸逐步接近乾隆高丽纸的理化指标,为倦勤斋通景画的修复奠定了坚实基础,也为后续古代手工纸的研制提供了宝贵经验与可行之路。

成果沉淀助力文化传承

修复团队负责人杨泽华说:“我们的目的也是希望这种方法能够在其它绢本画的修复中得到运用,使这种方法有一个操作规范和标准。我们在对待其它所要修复的绢本书画时,还要具体地对所要修复书画的质地、颜色等情况做进一步的研究和测试,找到合适的用胶比例,以确保修复作品的安全,进而找到适用于多种修复绢本画的数据,使这种方法更为完善进而推广使用。”

对于倦勤斋通景画修复工程的评价,业界与学界均给予高度认可。正如世界建筑文物保护基金会前任总裁邦妮·伯纳姆女士所言,“这是一项富有挑战性的工程”;故宫博物院原院长郑欣淼也评价道,“这是引起国内外广为关注的一项工程,这项合作具有里程碑意义”。这项工程不仅是我国非物质文化遗产魅力的深刻体现,更凝聚了无数修复人员的心血,是一个实实在在、来之不易的文化保护成果。

倦勤斋通景画修复项目于2008年完成。回顾项目开展的几年,有经验也有教训,但这些都为后续同类工作提供了宝贵借鉴,可以助力未来更好地开展文物修复工作。同时,修复中探索出的方法,若能进一步规范标准,结合不同绢本画的质地、颜色等特性展开针对性的研究与测试,最终形成通用数据,还可推广应用于更多绢本画修复中,这对文化遗产的保护与传承具有重大意义。(作者单位:故宫博物院)