点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

师 师

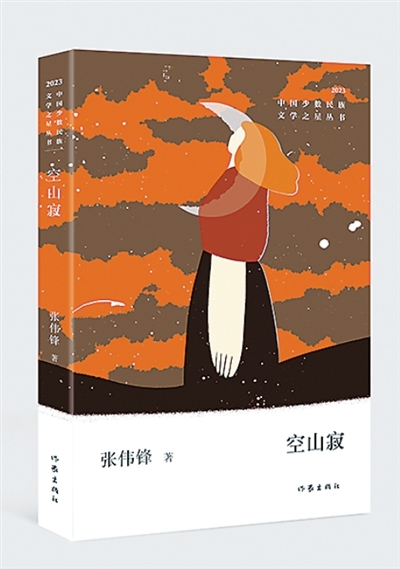

佤族诗人张伟锋诗集《空山寂》(作家出版社),是中国作协“中国少数民族文学之星丛书”中的一册。诗集共四辑,分别为“寂然录”“慰藉书”“孤影集”“空山赋”。从中可见诗人对自然的感知、感悟和自省,诗人延续着他的生态诗学创作理念,强调了人与自然由表及里的关联。

诗集《空山寂》的四辑书写,都是从日常开始,转向所遇的佤山。文本注入了诗人的个体精神和来自族群血脉的自然哲思。诗人寄情于景物、扬志于景物,《落寞》《途中记》《山间小路》《画石头》等诗中,出现了天空、雨水、黑暗、幽深、陷入、坚硬等词语,在佤山生存活动中得来的生命体验,被代入诗作的自然语境中。“在石头上作画。画一座院子”(《画石头》);“落了千年的雨水,依然落不尽/……我静坐在滑倒的地上,等待搀扶”(《冷雨经》)。诗人自带的族群记忆,及从词源上散发出的原乡情结,构筑起精神世界的返乡。诗人的书写充盈着天性的纯粹和静美,这与他的地方性知识和经验紧密相关。《空山寂》是自然的、现代的,诗人的诗写过程自如地转化着诗歌的天然属性。

张伟锋是新一代佤族知识分子,他很好地呵护着与自然、与佤山的联系。在《茈碧湖》中,诗人写道,“晨起,在茈碧湖畔/喂马,劈柴,谋生——/我过着的生活/别人也在过。我得到的幸福/别人也该得到……劳顿之神,在一滴水中开悟/它获得了永恒的超脱。”他从自己的生命境遇间捕捉到诗意的落点,在书写自然的过程里将情感驻留,并层层递进,最终展示出边地少数民族的个体生命体验及精神成长。

张伟锋的诗集,强调生态文化、族群文化在当今社会背景下,所具有的精神归属意义,这构成诗人的处世态度和胸襟。“我住在山水间。我的瓦房/替我挡住了风和雨”(《无心集》)。诗人从大地上获得成长、思想、力量,佤山是他的信仰。他的诗中常有词语的重复,这种复现词的出现,能够让个性化的情感在诗意间得到强化。“请在佤山,把我叫醒。我热爱的地方/我要一生热爱……酒里,只有酒,只有热烈和赤诚”(《佤山三章》)。族群的古老、神圣、天然和壮阔,在诗人笔尖的物象中流动。他诗行间的自然万象,都依附着佤山而呼吸。他的肉身与灵魂,似乎可以调整着山川草木的自然配置。诗人的地域性表达,关注的是真实的命运体,通过事与物建立属于诗人的精神谱系,完成对世界的观察和思考。“奔流的江河啊,要去太平洋/途中的我,要去向临沧”(《江河》);“借土养命/以茶安神……一生,受困于一个地方/一生,就像一碗热气萦绕的茶汤”(《茶语九章》),张伟锋的文学想象、文化传统和现实感悟,揭示了他对族群源地和血脉根骨的忠贞。

《空山寂》可以视为张伟锋更为成熟的诗集,他正视命运中人与自然的欢愉或焦虑。少数民族诗人的诗学走向,必然会是现代文学经验与其族群文化的融合。恰巧,来自佤山的张伟锋正好做到了这一点。