点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

▌高申

每当九月开学季来临,那些曾在学生时代读过的课文总会成为难忘的记忆。其中与北京风物相关的篇章,更是以文字为窗,让古都的历史、文化与情感代代流传。朱自清眼中静谧唯美的荷塘月色、史铁生与地坛的宿命联结、汪曾祺笔下四方四正的胡同文化,这些入选语文课本的名篇,不仅是文学经典,更像是一幅幅生动的北京画卷,承载着特定时代的城市风貌与作者的深切感悟,让读者在诵读与品味间,触摸到北京独特的人文脉搏。

礼士胡同

闻一多《死水》喻时局

被选入人教版高中语文课本(第一册)的《死水》,是著名学者、清华大学教授闻一多先生的名篇。创作此文时,闻一多留学归国不久,正准备担任北京艺术专科学校教务长。

北京艺术专科学校于1918年由教育家蔡元培先生筹建,据史料记载,其最初名称应为“国立北京美术学校”。在美术史研究者眼中,这是国内第一所国立美术学校,它的诞生与蔡元培先生“全民美育”思想密不可分。到1925年闻一多供职于此时,学校更名为 “国立北京艺术专门学校”,简称“北京艺专”。当时学校位于西单北大街路西、郑王府以南的中京畿道胡同西段南侧,“京畿道”的名称,源自明代设立的京畿道御史衙署。作为学校教育教学负责人之一,年轻的闻一多将大量精力投入此处,可这位受“欧风美雨”浸染的才俊,对居住、工作环境有着诸多苦闷——就在“北京艺专”北侧,便是污秽遍布、臭不可闻的“二龙坑”。

二龙坑的形成,与旧京水系建设发展息息相关。早在元大都时期,自西山引水入城的金水河,便流淌在城区西南部,经小河漕向东流入太液池。明代时,金水河改称大明壕,清代又称西河沿,是明清两代京城重要的排水、防洪设施。同时,大明壕分出两条弯弯曲曲的河道,自北向南流淌,在如今的官房胡同南口汇合,流向南北新华街,再从右安门接入南护城河。当两条河道靠近昔日刑部大堂与牢房一带时,恰巧流经刑部大牢院墙之外,无形中形成了护院之河。到晚清,因城市管理日渐松弛,河道清淤难以开展,原有河道逐渐变成两个弯曲的水坑,被称作“二龙坑”。臭水坑周遭,行人、车马难以通行,又被叫做“鬼门关”。这般景象在闻一多眼中,令人绝望到窒息,于是他在《死水》中写下:“这是一沟绝望的死水,清风吹不起半点漪沦。不如多扔些破铜烂铁,爽性泼你的剩菜残羹……”

《死水》创作于1925年4月,当时北京尚处于北洋军阀统治末期。孙中山先生刚在北京离世,多路军阀关系晦暗不明,北京的政治、经济、文化环境,就像“二龙坑”的“死水”般,让人憋屈得近乎发疯。闻一多未曾想到,多年后,这片已更名为“二龙路”的区域,发展成北京乃至全国的教育高地。

地坛 摄影:高申

朱自清《荷塘月色》景致美

若说闻一多笔下的北京如“死水”般“吹不起半点漪沦”,朱自清先生笔下的北京则是另一番景致。同为高一语文教材选目的《荷塘月色》,其笔触令人沉醉,即便见不到荷塘,朱自清也会时常念及那里的景色:“这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧”。

朱自清笔下的荷塘,从荷塘边那条寂寥土道写起:“沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路;白天也少人走,夜晚更加寂寞。荷塘四面,长着许多树,蓊蓊郁郁的。路的一旁,是些杨柳,和一些不知道名字的树。”随后,他写下路的孤寂,以及自己对这份孤寂的喜爱。笔锋一转,荷塘全貌便呈现在眼前:“曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

写罢荷塘,便轮到双主题之一的“月色”。在朱自清看来,缺少月色的荷塘绝不完美,于是文中写道:“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上……虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的……塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲……”

这篇作品,是语文老师要求学生在课堂上集体朗读,并大段背诵的。老师常说:“什么是美?朱自清的《荷塘月色》就是美。”把这篇美文读透背熟,考试时的大作文便不愁没词。

其实,笔者对《荷塘月色》的体味,更多聚焦于作者的心态。少年得志、才华横溢的朱自清,在创作此文前四年,接连写出长诗《毁灭》与名篇《桨声灯影里的秦淮河》。创作前两年,26岁的他受聘为清华大学中文系教授,开始深耕古典文学研究。创作《荷塘月色》时,朱自清正值学术有成、春风得意之际,所以他的文字不悲不苦,也绝不甜腻,就像头顶的月光,所有情感都自然而然地倾泻而出。

史铁生《我与地坛》讲人生

语文课本里的北京之美,更多时候是一种寂寥之美,史铁生的名作《我与地坛(节选)》便是如此。因人生跌宕,史铁生对周遭一切都带着宿命感:“我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园,实际就是地坛。许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。”

“我常觉得这中间有着宿命的味道:这古园仿佛就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地让我残废了双腿。四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。”

起初学习这篇文章时,笔者曾想与史铁生产生共鸣,可仔细读了几遍才发现,这并不容易。只有经历过诸多人生坎坷,才会被有着同样境遇的人与事打动。

“园子荒芜但并不衰败。除去几座殿堂我无法进去,除去那座祭坛我不能上去而只能从各个角度张望它,地坛的每一棵树下我都去过,差不多它的每一平方米草地上都有过我的车轮印……”

史铁生写得极为细致,但他笔下的“地坛”不能当作这座庙坛的导游词。地坛只是《我与地坛》的背景,而且是最大的背景,“我”才是故事的核心。史铁生将发生在“地坛”之外的人生故事,在地坛内若隐若现地铺展开来。

地坛没有太多烟火气,更像人们穿梭往来的“通道”。“通道”尽头是民众居住的地方,那里有着极具京城特色的胡同市井文化——相关内容同样来自人教版高一课本,即汪曾祺的《胡同文化》。

汪曾祺《胡同文化》烟火浓

汪曾祺的这篇文章,是国内高中生了解北京文化的一把钥匙。开篇他便写道:“北京城像一块大豆腐,四方四正。城里有大街,有胡同。大街、胡同都是正南正北,正东正西。北京人的方位意识极强。过去拉洋车的,逢转弯处都高叫一声‘东去!’‘西去!’以防碰着行人。老两口睡觉,老太太嫌老头子挤着她了,说‘你往南边去一点’。这是外地少有的。街道如是斜的,就特别标明是斜街,如烟袋斜街、杨梅竹斜街。大街、胡同,把北京切成一个又一个方块。这种方正不但影响了北京人的生活,也影响了北京人的思想。”

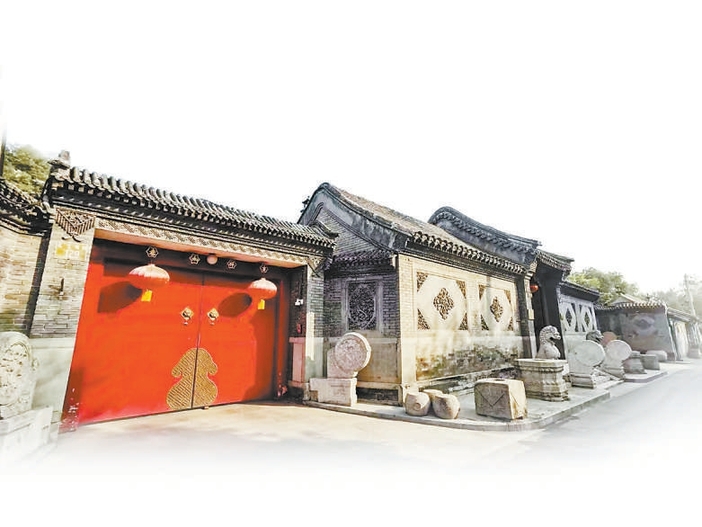

接着,文章介绍了胡同名称的由来、取名方式、数量及重要性等。随后谈到胡同文化对北京城与北京市民的意义:“胡同和四合院是一体。胡同两边是若干四合院连接起来的。胡同、四合院,是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态。我们通常说北京的市民文化,就是指的胡同文化。胡同文化是北京文化的重要组成部分,即使不是最主要的部分。”

文章高潮部分,汪曾祺结合自身感受,深入分析胡同文化的优劣:“胡同文化是一种封闭的文化。住在胡同里的居民大都安土重迁,不大愿意搬家。”这种心态又与四合院设计特点紧密相关:“四合院是一个盒子。北京人理想的住家是‘独门独院’。”而这样的设计,恰好契合北京人的处事方式,汪曾祺写道:“北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事。他们总是置身事外,冷眼旁观。”

文末,汪曾祺略带伤感地写道:“北京的胡同在衰败,没落。除了少数‘宅门’还在那里挺着,大部分民居的房屋都已经很残破,有的地基柱甚至已经下沉,只有多半截还露在地面上。有些四合院门外还保存已失原形的拴马桩、上马石,记录着失去的荣华。有打不上水来的井眼、磨圆了棱角的石头棋盘,供人凭吊。西风残照,衰草离披,满目荒凉,毫无生气。看看这些胡同的照片,不禁使人产生怀旧情绪,甚至有些伤感。但是这是无可奈何的事。”此文创作于上世纪90年代,正是老城区大规模改造之时。多年过去,北京不少胡同已然消失,但留存下来的部分,已涅槃重生,与现代化都市完美融合。