点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

▌康夫

在中国人民抗日战争纪念馆的展柜里,有一方乍看并不起眼的端砚。在柔和的灯光下,这方随形砚处处显露出被使用过的痕迹,显见,它的主人一定是个勤于书写之人。的确,用这个砚台的人在16岁时就已经考入县衙门当缮写员了。他那时候并不知道,对书法的喜爱会伴随自己一生,而这一生只有短短45年。他,就是抗日名将、第29军军长佟麟阁。北京只有三条用近代抗日将领名字命名的街道,他的名字即居其一。

佟麟阁将军

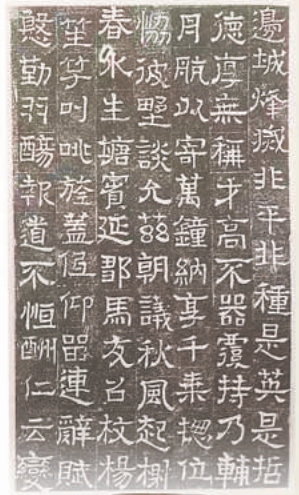

佟麟阁使用过的砚台和字帖

佟麟阁将军的儒将之称名副其实。作为出身河北高阳的农家子弟,他自幼好学、博闻强记,跟随舅父学习,不光对经史子集有深入理解,于书法一道也醉心不已。他的颜体楷书苍劲古朴,颇得鲁公三昧。古有云:“文武之道,相须为用,不可偏废”,佟将军不光自己文武兼资,还提倡士兵也学习书法。学书法既长知识又能从中体会传统文化之精神,作为长官,他希望自己带的兵跟别人不一样。这在当时“吃粮当兵”的整体氛围中,可谓一股清流。佟将军以身作则,在戎马倥偬之际亦不忘临帖。如今,抗战馆中也收藏有他使用过的字帖。

这样儒雅的将军,面对日寇猖狂进攻之时,表现出的是铮铮铁骨。他曾对部下说:“中央如下令抗日,麟阁若不身先士卒者,君等可执往天安门前,挖我两眼,割我两耳。”1933年,佟麟阁参加长城抗战,率部取得喜峰口大捷。同年,他与冯玉祥等组织察哈尔民众抗日联盟军,先后收复康保、宝昌、沽源、多伦等失地,重创日军。在长城喜峰口战役中,佟将军的第二十九军以其大刀队声名大振,使日寇闻风丧胆。这支部队名将辈出,张自忠、黄维纲、赵登禹等战功赫赫的英雄皆出于此。

七七事变爆发后,佟麟阁以副军长之职负责军事指挥,以军部名义向全军官兵发出命令:凡是日军进犯,坚决抵抗,誓与卢沟桥共存亡,不得后退一步。1937年7月28日,日军向北平发动总攻,进犯南苑,二十九军奋力抵抗,佟麟阁亲临前线英勇指挥。在敌密集炮火下,佟将军不幸头部受重创,壮烈殉国,时年45岁。佟麟阁将军是全民族抗战爆发后中国军队中捐躯疆场的第一位高级将领。1937年7月31日,国民政府发布褒奖令,追晋其为陆军上将。1979年,中共北京市委统战部发出通知,追认其为抗日阵亡的革命烈士。2014年,被列入第一批著名抗日英烈和英雄群体名录。

佟将军夫妇伉俪情深,丈夫以身殉国后,佟夫人彭静智愈加宝爱这方砚台和字帖——因战事紧急,将军并未来得及带上这两件心爱之物便奔赴前线,不料就此天人两隔。特别是那方端砚,系夫人彭静智委托朋友特意从广东为佟将军定制的生日礼物。因为佟麟阁将军属龙,墨池四周遂雕以夭矫之云龙图案——一条劲龙将头从云中探出,形象生动传神,呼之欲出。家人回忆,佟麟阁收到端砚时高兴地说“这方砚台用处太大了。夫人随我时,为我研墨;不在时,有砚伴随如同夫人在我身边。”佟将军平时会将砚台和字帖随身携带,闲暇时取出临摹书写,算是紧张的军旅生活中难得的调剂。

在《三联生活周刊》2007年对佟麟阁将军之子佟兵的一篇采访中,佟先生提到,他的母亲彭静智是一位十分坚强的女性,当年曾在军中组织随军家属纺纱织布、制作军服,被冯玉祥誉为“模范夫人”。1927年北伐战争中,佟将军在前线受困,彭夫人曾跨上战马,背着未满3岁的儿子,穿越战场,将军饷送至军前。

将军的铮铮铁骨、夫人的深明大义以及将军后人几十年的坚守与缅怀,都凝聚在这简简单单的一方砚台和一本字帖中。它们走过战火纷飞,走过时代沉浮,最终,静静地躺在展柜中,在将军和他的弟兄们浴血奋战过的地方,向后人讲述一个河北农家子弟、一名儒将、一个热血男儿绝不向侵略者低头的一生。