点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

近日,国内知名游戏开发商游戏科学官方宣布《黑神话》系列新作《黑神话:钟馗》,并上线预告片。一时间,很多人对这位能辟邪、驱鬼、招财、斩五毒的中国神话与道教信仰中的神祇,产生了浓厚兴趣。古籍阅读应用“识典古籍”App便成了人们多角度了解钟馗的渠道。据了解,“识典古籍”App中与钟馗相关的文字记录有104处。这些文字记录,从多方面还原了历史中的钟馗。

“识典古籍”App上的“钟馗”词条搜索结果。(图/“识典古籍”App)

关于钟馗,有一个被各种古籍反复提及而且在民间具有广泛知名度的故事:唐玄宗梦钟馗。在“识典古籍”App上找到的最早版本,出现于晚唐卢肇所写的《唐逸史》中。在开元元年(713),唐玄宗染病,梦到了小鬼,忽一大鬼前来“救驾”,抓住小鬼先挖出它的眼睛,然后撕开身体吃了下去。大鬼告诉皇帝“臣是终南山进士钟馗”及自己的故事。唐玄宗梦醒,疾病立刻痊愈,遂召见吴道子画下梦中钟馗的模样。

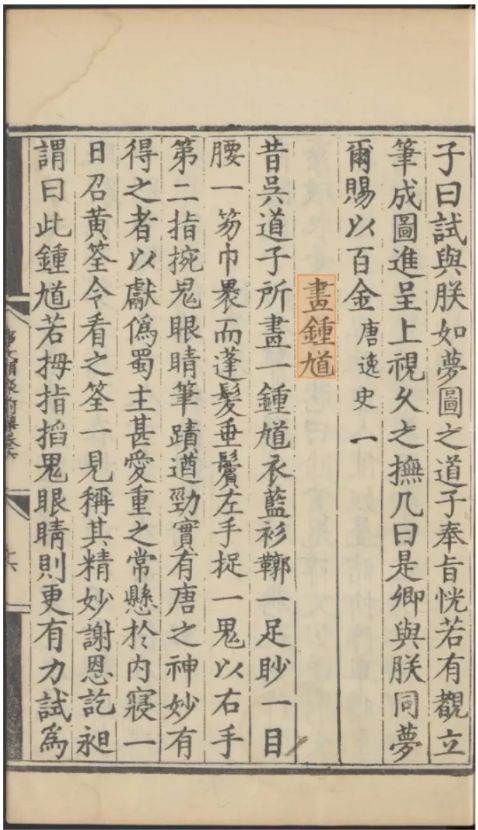

《唐逸史》所记载的这个小故事被命名为“梦钟馗”,收录在南宋时期《新编古今事文类聚》。与卢肇几乎同一时期晚唐文人周繇,也写了一篇关于梦钟馗的《梦舞钟馗赋》,只不过把吃小鬼的情节改成了钟馗跳舞驱邪。紧接着,《新编古今事文类聚》又收录了一篇“画钟馗”,摘自五代时期的《野人闲话》。

梦钟馗和画钟馗是“识典古籍”App里收录的最早的钟馗故事。这两个故事都在后世古籍中多次出现,有时还会有更多新信息。北宋沈括的《梦溪笔谈·补笔谈》中,记录了吴道子画作中的题记,也新增了情节。吴道子绘画后,皇帝不仅让百官都来看画,还告知天下,规定年末要贴钟馗画像驱鬼驱邪。

《新编古今事文类聚·画钟馗》节选。(图/“识典古籍”App)

关于“钟馗”名称的由来,“识典古籍”App也能找到古籍的相应记载。在明代的《升庵集》中,明代学者杨慎考证,他引用齐人所著的《周礼·考工记》,“大圭长三尺,杼上终葵首,天子服之。(注:终葵,椎也。)”又引用宋代的《金石录》,指出晋宋时期有人以“终葵”为名,后来讹传为“钟馗”。

对此,沈括还有更深入的研究。在《梦溪笔谈·补笔谈》卷三“杂志”门类中,他写到,后魏时期有一个名叫李钟馗的人,隋朝亦有将领乔钟馗、杨钟馗,“钟馗”这个名字由来已久,并非从开元年间才出现,更不是从那时才开始有钟馗画像。沈括还认为,《周礼·夏官》中记载的驱鬼方相氏,因为在傩仪式中“翚终葵,扬关斧”,后世传着传着就变成了“钟馗”。

而作为能斩杀恶鬼的钟馗形象,目前已知最早出现于东晋时期的《太上洞渊神咒经》。这部道教古籍有多个版本,在“识典古籍”App收录的正统道藏本中,记载着“太上遣力士,赤卒,杀鬼之众万亿,执刀缚鬼,钟馗打杀,得便付之辟邪”,大意是钟馗负责将鬼怪打死,之后交给辟邪神处置。

由此,可以看到一个清晰的脉络——春秋战国时期,齐人方言中把“椎”叫做“钟葵”。后来它被写进《考工记》,“杼上终葵首”,这个并不好懂的方言词语因此流传开。驱鬼仪式中,驱鬼人手持终葵,被误传为钟葵可以驱鬼,而后又被可用作人名的“钟馗”一词取代。直至唐代皇帝赠送大臣钟馗画像成为岁末时的固定仪式,钟馗正式成为驱鬼象征,不仅有了外貌,还有了身世,后人也据此添加了更多故事。

明宪宗朱见深所绘的《岁朝佳兆图》,现藏于北京故宫博物院。

此外,在“识典古籍”App的古籍中,还有涉及“钟馗小妹”以及后世在除夕、端午挂钟馗画像等习俗的记载。直到晚清,皇宫依旧会在岁末赏赐大臣钟馗画像。如果从《周礼·考工记》出现的“钟葵”算起,“钟馗”这个称呼已经有两千多年历史。在如此漫长的岁月里,大多数事物早已湮没。幸运的是,还有很多古籍被留了下来,为后人留下了探索历史的可能。

据了解,“识典古籍”App收录了包括《永乐大典》、帛书版《道德经》等在内的超过3万部古籍,并具有原图阅读模式、划线笔记、兴趣分类等功能,不仅适用于专业研究者,也适用于对传统文化感兴趣的普通大众。作为一款免费的古籍阅读应用,“识典古籍”App为人们阅读古籍提供了极大的方便。