点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

文/月满天心

中国古典十大名曲之一的《胡笳十八拍》,呜咽缠绵,浩大工整,充满了悲与愤、凄与美。这首曲子是蔡文姬在匈奴为奴十二年后回乡的路上创作而成,情绪悲壮,层次丰富。蔡文姬是历史上史、书、乐三绝的大师,她创作的《胡笳十八拍》既是一个女性对命运多舛、时代重压的呐喊,也是一位母亲的泣血之作。

流落草原为妾得以学习胡笳

蔡文姬生于东汉末年,是学者蔡邕的女儿。蔡邕是一位古琴大家,在流亡的路上还斫制了名琴焦尾琴,创作了许多经典曲子。蔡文姬从小跟着父亲颠沛,耳濡目染,加上异于常人的音乐天赋,很小的时候,她就能听音辨琴。《后汉书》中记载,一次她隔着窗子听到父亲弹琴,突然有一根弦断了,幼小的蔡文姬准确说出了断弦的位置,父亲大为惊异。

蔡文姬聪慧异常,不但跟父亲学习了古琴,还熟读诗书,写一手好字,是名副其实的名门才女。

汉献帝初平三年,蔡邕应董卓赏识回到京都,蔡文姬嫁给了一位叫卫仲道的世家公子。可惜的是,成亲两年卫仲道就去世了,她只好回到娘家生活,闲时帮父亲修史。

董卓被杀后,蔡邕因言获罪,下狱而亡。匈奴进犯,蔡文姬跟随家人逃往乡下,却被掳走,从此流落南匈奴,沦落为妾,蔡文姬就在这样悲惨的境遇中活了下来。

《后汉书》记载:“文姬为胡骑所获,没于南匈奴左贤王,在胡中十二年,生二子。”她被匈奴人左贤王看上做了侍妾,并生了两个儿子。

蔡文姬是音乐大家,可草原上只有胡笳,这成了她唯一的慰藉。

胡笳是草原上独有的乐器,类似笛子,《太平御览》介绍胡笳:“笳者,胡人卷芦叶吹之以作乐也,故谓曰胡笳。”随着历史的演变,胡笳的制法也逐渐改进,出现了芦苇秆、木制、羊骨或羊角制的管身,使其音色更加悠扬动人。胡笳声悲,许多诗人写过关于胡笳的诗句,如岑参在《胡笳送颜真卿使赴陇西》中写:“君不闻胡笳声最悲,紫髯绿眼胡人吹。”

拥有坚实音乐基础的蔡文姬苦学胡笳,很快她吹奏胡笳的技艺达到了炉火纯青的程度。音符是情绪与性格的体现,更是经历的沉淀,蔡文姬吹奏的胡笳和草原吹奏者不同,她所吹奏的曲子更加深沉哀婉,如泣如诉,无论是在情绪上,还是在乐理上,都更完美。也因为蔡文姬,胡笳得以流传到中原。

在草原生活十二年后,蔡文姬将胡笳带回了中原,在回程的路上吹奏十八曲,合成一曲后,便成了千古大曲。

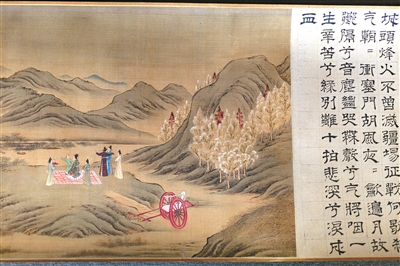

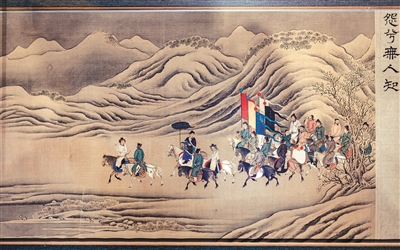

南京博物院藏 明 绢本设色 胡笳十八拍图卷

诀别路上吹奏断肠曲

公元207年秋末,曹操平定北方,政权稳固。作为蔡邕的门生,他未曾忘记过老师唯一的血脉流落草原。多年打听之后,他确定了蔡文姬的落脚点,带着价值连城的双玉璧和无数珠宝,派使臣来赎她归汉。

能回到家乡,不再过这种屈辱的日子,蔡文姬是十分开心的,可是回到故乡,意味着跟两个孩子永诀,因为左贤王绝对不会让她带走孩子。

一位母亲要与孩子永诀,有多痛苦?

蔡文姬从登上车子回程的那一刻起,她的心就在滴血。这份人生至痛无法排解,她便一路吹奏胡笳,曲子呜咽难抑,一连吹了十八支,亦即十八拍,每一支(拍)都是心绪流淌。曲子之悲,随行人员听着也落泪。

回汉后,蔡文姬整理这支胡笳曲,并配以十八首诗词,讲述她被俘十二年的屈辱痛苦,记录下了无数汉人被俘的凄惨场面,也写下了别离孩子的苦楚,每一拍对应诗词,如第十三拍写别子,第十四拍写思念儿子梦中哭泣:“抚抱胡儿兮泣下沾衣……一步一远兮足难移,魂销影绝兮恩爱移……山高地阔兮见汝无期,更深夜阑兮梦汝来斯。梦中执手兮一喜一悲,觉后痛吾心兮无休歇时……”

她说,我之所以受辱而不死,是想有朝一日回归故乡,生不能报效祖国,死也要埋骨家乡,但是回乡之后,就永远见不到孩子了,耳边儿女的哭声,让人肝肠寸断。

这首叙事长诗也成为文学史上的高峰。

《胡笳十八拍》曲子中,有蔡文姬得以回到家乡的喜悦,但更多的是离别亲子的心痛,所以浩然之气中又有母亲的哀惋与悲痛,层次丰富,节奏分明,深受音乐家喜爱。

《胡笳十八拍》最初只是胡笳曲,是蔡文姬回乡路上吹奏并完善的曲子。但它旋律完美,沉厚有序,曲中情感浓烈,有深沉的爱国情绪,有女性的坚韧与力量,有母别子的伤痛,再加上诗词的加持,诗曲一体,是难得的奇曲。

古琴大家吴文光说这首曲子“可谓古琴音乐中的史诗类乐曲,调长情深,弹好甚是不易!”又说:“慢曲更不容易弹好,非如狮子捉象,全力以赴。几十年心血,全在于此,岂虚言哉!”

唐代成为古琴曲后流行于南宋

在汉代,这支曲子就出现了各种乐器版本。到唐代,社会稳定,音乐和诗都蓬勃发展,《胡笳十八拍》基本定型为古琴曲,不断地完善。

唐代诗人刘商在《胡笳曲序》中说:“胡人思慕文姬,乃卷芦叶为吹笳,奏哀怨之音,后董生以琴写胡笳声为十八拍。”

刘商深爱这支曲子,便做了十八首诗,最后一拍的诗中说:“胡笳本自出胡中,缘琴翻出音律同。”董生即董庭兰,唐代天宝年间著名音乐家,高适诗《别董大》中的董大就是董庭兰。董庭兰将《胡笳十八拍》改成了古琴曲,全曲共十八段,即十八拍,运用宫、徽、羽三种调式,节奏层次分明,内敛而厚重。

白居易的《白氏六帖》中记载:“笳十三,白笳者,胡人卷芦叶吹之以作乐也。故曰胡笳,播为琴曲。”韩愈的《昌黎先生集·杂著·书启·四十六首上襄阳于相公书》中也提到了读《蔡琰胡笳辞诗》。

可见在唐代,这首曲子已经作为古琴曲被广为人知,并有曲谱流传。只是年代久远,又有战乱,唐代的《胡笳十八拍》曲谱失传了。

但曲子一直有人在弹,在南宋,被赋予了爱国主义情怀,并在文人中流传。南宋末,文天祥宁死不降,入狱等死,他的好友、曾经的宫廷乐师汪元量携琴探望,在狱中为文天祥弹了一曲《胡笳十八拍》,安慰文天祥说:“必以忠孝白天下,予将归死江南。”

《胡笳十八拍》曲谱第一次出现,是在明代的《神奇秘谱》中。有了曲谱之后,这首曲子更是得到了琴家、音乐家的喜爱,成为十大名曲之一。

郭沫若这样称赞《胡笳十八拍》:“那像滚滚不尽的海涛,那像喷发着熔岩的活火山,那是用整个灵魂吐诉出来的绝叫。”

《胡笳十八拍》具有音乐和文学的双重价值,它展示了女性力量,也是一位母亲的泣血之作。