点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

陈博涵

自唐代刘禹锡改编巴渝民歌进行文人化的《竹枝词》创作之后,其声名与日俱增,“竹枝词”遂于唐代之后,成为文人青睐的一种文体。竹枝词是一种流行于民间并诉诸歌咏的曲调或民歌,有学者在追溯竹枝词的渊源时,以敦煌写本《云谣集杂曲子》中保存的“竹枝子”为依据,推测竹枝词产生于隋代之前。无论如何,竹枝词因刘禹锡的创作而备受瞩目,其文体以入乐可歌、描写地方风土、讴歌男女爱情、反映民生疾苦为主要特色。

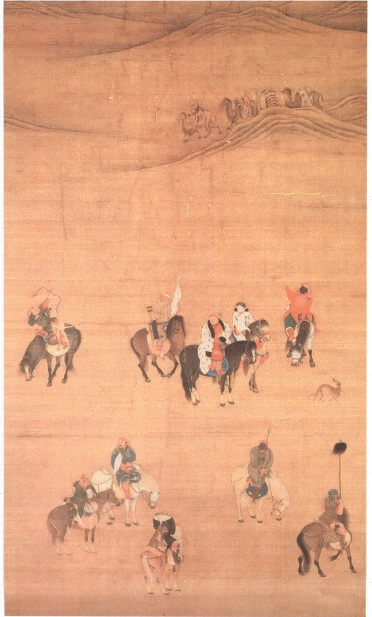

元代刘贯道《元世祖出猎图》局部

北巡路上“竹枝唱和”

由于竹枝词的地域性特征较为明显,唐宋时代的创作大多集中在蜀地,即今四川、重庆一带,元以后逐渐向北方传播,这与13世纪中华大地上重新出现的大一统格局是分不开的。特别是元朝的统一,以及燕山南北交通要道的畅通,进一步加速了游牧文明与农耕文明的融合。

元初,忽必烈分别在驻地开平(今内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗)和燕京(今北京)设立都城,以开平为上都、陪都,以燕京为大都、正都,并积极修建两都间的驿站和行宫,推行每年一次的“北巡”上都的巡幸制度。一般情况下,皇帝于二月份从大都出发,经东道辇路赴上都,当年九月份经西道驿路返回大都,其间会有大量文臣扈从皇帝往来两都之间。由于往返两都的路程时间长达两个月,为文臣之间的诗文唱和创造了良好契机,也因此形成了一条多民族交往交流交融的诗人之路。竹枝词正是借助这条诗人之路传播到帝都的。

至治元年(1321年),继位不久的元英宗开启了北巡上都的活动。扈从文臣王士熙、袁桷于途中使用竹枝词进行酬唱,并留有题壁诗,同僚马祖常、许有壬以及后学吴当、胡奎等人,先后和韵赋诗,创造了元代文学史上有名的“竹枝唱和”。

王士熙,字继学,山东东平人,历仕元仁宗、元英宗、泰定帝、元顺帝四朝,官至中书参知政事,至治初年为翰林待制。唱和者袁桷是南方士人,元成宗大德年间入仕,受荐于王士熙的父亲王构,与王氏有世交之谊。至治元年(1321年),袁桷出任侍讲学士,与王士熙一同扈从巡幸,住在同一官邸,接触颇多。马祖常和许有壬为同年进士,亦与王士熙为同僚,交往甚笃。他们二人是否同在扈从途中,不得而知,但唱和作品应作于同时或稍后不久。而吴当与胡奎的诗歌,基本可以确定为追和之作,因为吴当在至正五年(1345年)出任国子助教,开始登上政治舞台,而胡奎是至大二年(1309年)出生,至治元年方才12岁。

抒情言志有益政教

竹枝词在内容创作上与七言绝句相类。所谓“竹枝唱和”,是以王士熙《竹枝词十首》中每一首诗的诗韵为同一韵脚,有针对性地进行创作,在题材、风格和韵律上保持一致。“唱和”既是文人彰显才华的有效手段,又是加深彼此情感联络的重要方式。袁桷、马祖常、许有壬的唱和,在追慕王士熙的原作上呈现了一致的审美趣味。如王士熙首章以“多”“陀”“河”为韵,写了巡幸队伍途经居庸山、白榆林、枪竿岭到滦河的迤逦景象。袁桷以“但看行车度流水”,马祖常以“羽林似飞尽沙陀”,许有壬以“一日驱车几渡河”,回应了王诗创作的旨趣。又如王士熙以“花”“芽”“茶”为韵,深入描写了南北方的物产在两都之路上的融合,诗云:“山上去采芍药花,山前来寻地椒芽。土屋青帘留买酒,石泉老衲唤供茶。”“芍药花”“地椒芽”“土屋”“茶”等诸多意象的汇聚,是竹枝词表现地方风土的独特优势,亦在王诗中实现了异地物产的融合。无独有偶,袁桷等人的和诗也以风土描写见长,如袁桷诗云:“山后天寒不识花,家家高晒芍药芽。”马祖常诗云:“太官汤羊厌肥腻,玉瓯初进江南茶。”许有壬诗云:“宛人自卖葡萄酒,夏客能烹枸杞茶。”

由于文人介入创作,竹枝词在格调上拉开了与民歌的距离,在一定程度上承担了抒情言志和有益政教的功能,这在王士熙等人的“竹枝唱和”中是有所体现的。王士熙在第九首竹枝词创作中融入了自己的政治抱负:“滦阳侍臣骑马去,金烛朝天拟献书。”袁桷的和诗毫无保留地端出仕宦途中的思乡之情:“近行开平十二驿,眼望南雁传乡书。”马祖常的和诗突出了儒家士人致君尧舜的理想:“汉家诸臣经术士,殿中劝讲三王书。”而许有壬的和诗以追思古人的高蹈姿态,流露出浓郁的归隐之志:“濯手清滦时一笑,少年会写万年书。”

王士熙的终章竹枝词,以“宫”“风”“同”为韵,对竹枝词所产生的政教价值做出进一步解读,他写道:“要使竹枝传上国,正是皇家四海同。”竹枝词之所以具有此价值,主要在于它是可以传唱的。文人化的竹枝词,保留了其原始的声调和传播性,在文辞创作上进一步雅化,通过依声制辞的方式,反映地方民情,又借助其流传广泛的特点,诉诸政教,从而达到“观风知政”的目的。这一点与乐府传统十分相似。袁桷等人的和诗对王士熙的创作主旨心领神会,抑或与儒家士人的政治理想不谋而合,如“侍臣一曲无怀操,能使八方歌会同”,“阁中敢进竹枝曲,万岁千秋文轨同”。

蕴藏深厚历史意味

作为后学,吴当和胡奎均生活在元末明初,他们的追和之作,代表了王士熙等人“竹枝唱和”的一种遗响。这种现象的产生,离不开元末由杨维桢倡导的声势浩大的西湖竹枝词唱和。明代陆容《菽园杂记》记载,参与西湖竹枝词创作的南北士人有122人之多。并且,杨维桢在编纂《西湖竹枝集》时,更将王士熙、马祖常等人的竹枝词纳入其中,足见当时竹枝词创作的兴盛局面。

吴当《竹枝词和歌韵,自扈跸上都自沙岭至滦京所作》,应是元顺帝至正年间,吴当作为扈从文臣奔赴上都,读王士熙的竹枝词有感而作。他的另外一首和诗的题目道出了其中的信息,题名是《王继学赋柳枝词十首,书于省壁,至正十有三年,扈跸滦阳左司诸公,同追次其韵》。吴当的竹枝词创作共有九首,独缺王诗中的“居”“疏”“书”一韵。其自沙岭至滦京而作,亦与王士熙由居庸山写起不同。沙岭是东道辇路上的驿站,在今河北省张家口市沽源县境内,以满地白沙深没马足而得名。过沙岭则到达朔漠,风土大异于中原。因此,吴当的竹枝词主要描写的是燕山以北的风土人情。如写沙岭的气候:“沙岭风清宿雨多,白云如雪夜陂陀。”写草原上的风光:“马群弥野草连云,当年玉帐度秋春。”写当地的习俗:“射得黄羊充内膳,更喜江南新贡茶。”在追和之中,吴当亦有言志之作,诗云:“元臣补衮应无阙,新赐宫衣自上方。”补衮,即补阙,意思是臣子补救规劝帝王言行,以防止其过失。这里体现出吴当的政治抱负。

胡奎的《次韵王继学滦河竹枝词》共十首,用韵与王士熙相同,所咏之地以滦河为中心,注重蒙古草原上的风土描写。滦河,发源于今河北省丰宁满族自治县,流经元上都草原,最后注入渤海,所以上都又有“滦京”之称。胡奎生于南方,他的竹枝词创作体现了南方人的视角,与王士熙原作的审美旨趣差异颇大。如其写滦河的冬天,便想到“江南”“江北”的气候差异;写滦河的旱季,便触发“江南连月雨”的思绪;写滦河河畔的妇女,怨其“不识江南春”;写滦河的风俗,责其“不识雪水夜煎茶”;最后写道:“吴侬解唱竹枝曲,此调不与江南同。”这种固有的江南情结,与杨维桢倡导的竹枝词创作观念有着鲜明的差异。杨维桢在其编纂的《西湖竹枝集》中曾明确指出,北方“山川风景虽与南国异焉,而竹枝之声则无不同矣”。

胡奎创作观念的转变,应是受到元明之际政治变迁的影响。元顺帝北逃后,朱明王朝继承正统,中原恢复华夏衣冠。燕王朱棣受命就藩北平,镇守燕山一带,防止外族入侵。所以,在胡奎的竹枝词中,我们看到了“白头父老出门拜,汉官威仪今载逢”的诗句,可见他的竹枝词应作于明初。从吴当到胡奎的追和中,我们看到了“竹枝唱和”的影响力和历史变迁,也感受到竹枝词除了描写风土、反映爱情之外,还蕴藏着深厚的历史意味。

(作者为中国社会科学院民族文学研究所副研究员)