点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

郑永华

什刹海以东、钟鼓楼西侧,有一条与钟鼓楼大致平行的旧鼓楼大街。旧鼓楼大街与明清以来耸立数百年的鼓楼并不相邻,何以命名为旧鼓楼大街?所谓的“旧鼓楼”,又是什么时候建造的呢?

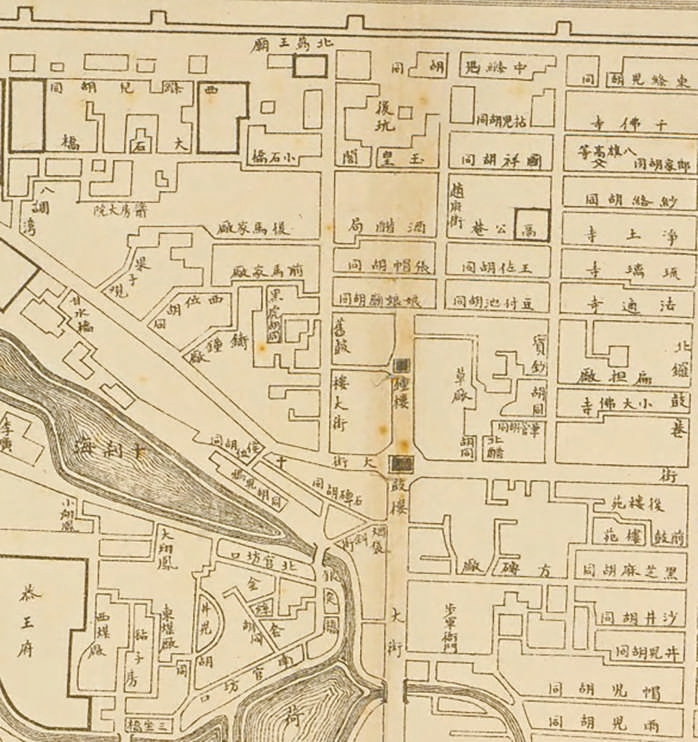

清末北京地图中的旧鼓楼大街

前人推测“旧鼓楼”为元大都鼓楼

作为重要的礼仪建筑,钟鼓楼在中国古代城市生活中具有标志性意义,产生了多方面的社会影响。前人曾根据北京民间沿用的“旧鼓楼大街”地名,推测所谓的“旧鼓楼”,当为建于元大都中心位置的元代鼓楼。

这一说法,由民国年间的蒙古族学者奉宽先生在1926年最早提出。他在《燕京故城考》中推测,元大都中心阁以西的元代鼓楼,又名齐政楼,“应在今鼓楼之西,旧鼓楼大街南口外”,却未给出具体的依据(《燕京学报》第5期)。十年之后,以研究古都历史文物著称的朱偰先生,则在《元大都宫殿图考》一书中给出了初步推论,称“今鼓楼之西,有旧鼓楼街……可见元时之钟鼓楼,较今钟鼓楼偏西”,也就是将“旧鼓楼街”的地名,视为推断元代钟鼓楼位置的主要依据。到1960年,王璞子先生也在文中就“旧鼓楼大街”地名与元代鼓楼之间的逻辑关系,做了明确阐述。他指出,明清时期重建的钟鼓楼,“已较元(钟鼓)楼为偏东,征以今旧鼓楼大街位置可知。元时鼓楼在(旧鼓楼大)街南口一带,钟楼又在鼓楼正北,必在大街以内。顾名思义,当初若非有钟鼓楼位在其地,街名也无由而起。明永乐营北京,大内位置,稍向东移,钟鼓楼随之改迁,故至今犹留有旧鼓楼大街之名。”(《元大都城平面规划述略》,《故宫博物院院刊》1960年总2期)

经过以上学者反复肯定,这一推论逐渐得到史学界与文物学界的认可,在相关论文与著述中引为“定论”。其著者,如元大都考古队完成的考古报告、国家文物局主持编纂的工具书,以及赵正之、陈高华、徐苹芳、侯仁之等著名学者发表的著述与论文,均沿用北京旧鼓楼大街上的“旧鼓楼”为元代鼓楼的说法。根据旧鼓楼大街地名来推断元大都鼓楼位置的观点,历久相传,产生了深远的学术影响与社会影响。

与《析津志》记载相矛盾

也有学者注意到,元代鼓楼位于旧鼓楼大街上的既有推论,与元人所撰《析津志》等原始文献的记载相矛盾。从事北京历史文献研究的王灿炽先生,专门撰写了《元大都钟鼓楼考》进行讨论。他通过详细梳理《析津志》的记载,指出元大都鼓楼与明清的鼓楼先后相沿,元代鼓楼的旧址,“既不在今旧鼓楼大街南口,也不在今旧鼓楼大街西清虚观旧址附近”,而是位于大都宫城的北中轴线上,也就是明清以后沿用至今的鼓楼所在地。(《故宫博物院院刊》1985年第4期)

查考《析津志》涉及元代鼓楼位置的记载,有两处最为重要。其一称大都府治、巡警院、崇仁倒钞库之西为中心阁,“阁之西,齐政楼也,更鼓谯楼。楼之正北,乃钟楼也”。这段话表明,元代的齐政楼即大都鼓楼,其东有中心阁,正北则为大都钟楼。其二称:“齐政楼,都城之丽谯也。东,中心阁,大街东去即都府治所。南,海子桥、澄清闸。西,斜街,过凤池坊。北,钟楼。”这里叙述了大都鼓楼的四方走向,表明鼓楼之正南为海子桥、澄清闸,正北即钟楼。

海子桥即传承至今、赫赫有名的万宁桥,元初建造后虽续有修葺,但其地理位置迄今未变动,因而成为判断元代鼓楼位置所在最具参照意义的历史遗迹。《析津志》有记:“万宁桥,在玄武池东,名澄清闸,至元中建,在海子东。至元后复用石重修,虽更名万宁,人惟以海子桥名之。”可见元代的万宁桥与澄清闸,是汇集漕运水利与市政交通于一体的综合设施。《析津志》又称,“齐政者,《书》‘璇玑玉衡,以齐七政’之义,上有壶漏鼓角”。“璇玑玉衡,以齐七政”,出自中国古代重要典籍《尚书》中的《舜典》,称“正月上日,(舜)受终于文祖。在璇玑玉衡,以齐七政。肆类于上帝,禋于六宗,望于山川,遍于群神”,体现的是古代帝王将天文与人事密切结合的治国理念。因而东汉安帝刘祜《求言诏》篇首即直称“昔在帝王,承天理民,莫不据璇玑玉衡,以齐七政”。元大都钟鼓楼的南北设置,也就具有了极其特殊的传统政治意蕴。

综合以上《析津志》与齐政楼相关的四条史料,可以推知,元代建造的大都鼓楼,又被称作齐政楼,并被赋予“齐七政”的传统礼治意义。其正北即大都钟楼,正南则有海子桥、澄清闸。由此可见,大都钟楼、鼓楼、海子桥,三者正好处于两两相望的同一条南北直线上。这就清楚表明,元大都时期的鼓楼,只能位于今海子桥、澄清闸遗址正北的明清鼓楼附近,而不会偏移至海子桥以西一百余米的旧鼓楼大街上。

或为明初洪武年间北平鼓楼

正如前人所强调的,“旧鼓楼大街”之地名,必因其附近曾建造与“新鼓楼”相对应的“旧鼓楼”。而《析津志》的记载,却否定了元代鼓楼建于旧鼓楼大街上的可能性。那么,明清沿用的“新鼓楼”建造之前,是否还有除元大都鼓楼之外的其他“旧鼓楼”呢?还真有,那就是明初燕王府时期的北平鼓楼。不过由于文献未见记载,前人从未留意。

洪武元年(1368年)八月,大将军徐达率明军攻占元大都,随后将大都北城墙自今健德门土城一线,南移五里至今德胜门一线。明太祖得到平元捷报,下令将元代大都路降为北平府,开启了明初北京城市发展的新时代。元大都原来显示礼治象征意义的门阙规制,也因而遭到系统损毁。原本南北相望的大都钟鼓楼,因具有“齐七政”的政治含义,很有可能受到破坏甚至拆改。加上北部城墙南移以后,原大都钟楼与新建城墙间的距离过近,也颇有拆改变动的必要。

另一方面,洪武二年(1369年)册封朱棣为燕王后,北平府定下“依元旧皇城基,改造王府”的基调。对元大都遗留的钟鼓楼进行改造,遂成为明初燕王府大兴土木的工程之一。洪武八年(1375年)新建的中都凤阳,其钟、鼓二楼相距六里,东西遥遥相望。洪武十五年在南京西北隅重新建造的鼓楼、钟楼,亦采用东西方向,成为都城最重要的报时中心与政治象征。在此前后,明朝秦、晋、周诸王所在的西安、太原、开封等城市兴建的钟鼓楼,基本上也都采取了与中都凤阳、都城南京钟鼓楼布局相近的东西配置,仅西安因万历年间移建钟楼,方成为南北布局。

洪武十二年(1379年)底,燕王府竣工告成。此时期北平的钟鼓楼,未见于文献记载,但推测很可能亦如西安、太原等王城一样,由元大都时期蕴含传统政治意义的南北方向,更改为与明初中都凤阳、都城南京一致的东西方向。具体而言,即是拆毁原大都的钟楼,而将鼓楼西移约百米,改建于今旧鼓楼大街南口附近。同时拆毁元大都中心台、中心阁等建筑,于其东规划建造新的钟楼。由于各种原因,明初的北平钟楼,也有可能并未实际修建。

至燕王朱棣举兵靖难夺取帝位后,北京重新上升为都城。原本具有都城礼治意义的钟楼、鼓楼南北配置,又得以恢复。这就是始建于永乐十八年(1420年)、沿用至今的明清钟鼓楼。其时,举全国之力营建的北京宫室殿宇重辉,而洪武年间建造的北平鼓楼已使用二十多年,遂成为民众眼中的“旧鼓楼”。附近街道,也因此获得“旧鼓楼大街”的俗称。

以上推测,尚待挖掘文献印证。历经岁月,人们对于明初燕王府时期建造的北平鼓楼不再熟悉,但“旧鼓楼大街”之名却持续传承下来。旧鼓楼大街是元大都街道建设的重要历史遗存,其基本走向、街道宽度乃至胡同的分布,几百年来都没有太大变动。明清时期,由于新建钟鼓楼的影响,旧鼓楼大街将附近的铸钟胡同、铃铛胡同、前后马厂胡同、大小石桥胡同、张帽胡同、中西绦胡同等众多胡同小巷有机串连起来,成为什刹海东岸最繁忙的南北交通干道。如今,旧鼓楼大街已成为北京中轴线北端重要的历史文化记忆,在休闲旅游与社会发展中继续发挥作用。(作者为北京市社会科学院史志学所研究员)