点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

记者 邹雅婷

日前,“晋国垂棘——中华古籍里的山西先贤”展在山西博物院分馆山西青铜博物馆开幕。这是山西博物院首次推出古籍专题展,系统展出50余部、近500册珍贵古籍,通过“晋风淳远”“盛世繁星”“千年流韵”“山右新风”4个单元,全面呈现从先秦至清末山西先贤的学术成就与思想脉络,为观众开启一场穿越千年的文化对话。

中华古籍是古代先贤的智慧结晶,承载着中华民族的厚重历史和灿烂文化。山西博物院珍藏12万余册古籍,版本多样,装帧形式丰富,其中善本5000余册,有50余部古籍善本入选《国家珍贵古籍名录》。

展厅一角。

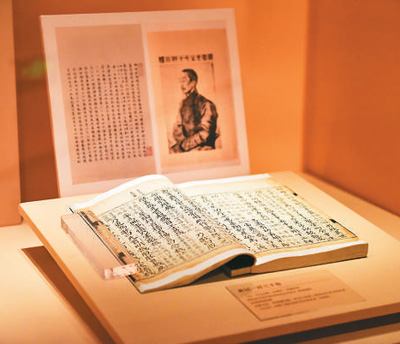

此次展出的50余部古籍中,善本比例达五分之一,其中傅增湘题跋的明影抄宋绍兴淮南路转运司刻本《史记集解》被列入《国家珍贵古籍名录》。展览中可以看到《国语》《资治通鉴》等史学经典,还有《荀子·劝学》《滕王阁序》《捕蛇者说》等耳熟能详的千古名篇,让观众循着书香追寻先贤印记,感受传统文化的魅力。

在展览序厅,陈列着山西芮城清凉寺墓地出土的连璜玉璧,呼应了此次展览的主题。“垂棘之璧”出自《左传·僖公二年》,指晋国“垂棘之地”产出的珍贵玉璧。后世常用“垂棘”来指代珍贵之物。此次展览以“晋国垂棘”命名,意在体现古籍和先贤思想的珍贵价值。

第一单元“晋风淳远”时间跨度从先秦到南北朝,讲述了三晋大地的文脉悠长。战国时期,山西夏县人李悝首开变法之风,他编纂的《法经》是中国古代第一部较为完整的封建法典。山西临猗人荀况以《荀子》一书融汇百家之长,“青,取之于蓝,而青于蓝”等名句流传千年。

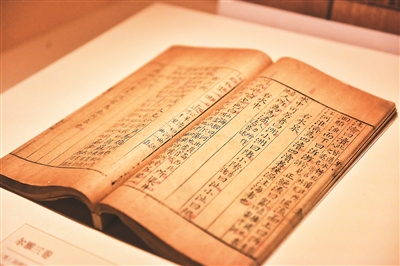

东晋郭璞注《尔雅》。

山西闻喜人善于作注。从东晋到南朝,郭璞、裴松之、裴骃为《尔雅》《山海经》《楚辞》《三国志》《史记》等书作注。裴松之为《三国志》作注中所引据著作200余种,让南宋藏书家晁公武赞叹:“(裴注)博采群说,分入书中,其多过本书数倍。”裴骃与父亲裴松之、孙子裴子野并称“史学三裴”,他所著《史记集解》是现存最早的《史记》注本。

第二单元“盛世繁星”展示了唐宋时期山西“文化天团”的璀璨成就。河津人王勃、祁县人王维、运城人柳宗元……他们提笔挥毫的诗词文赋,烙印在中华民族的文化基因中。山西夏县的司马光历时19年编撰完成史学巨著《资治通鉴》,这是中国第一部编年体通史。祁县人王溥、临汾人孙复也在北宋史学界各领风骚数十载。

南朝裴骃《史记集解》明影抄宋绍兴淮南路转运司刻本。

在“千年流韵”单元,可以欣赏金、元、明时期山西人多姿多彩的文艺创作。忻州人元好问擅作诗、文、词、曲,著有《元遗山先生全集》、词集《遗山乐府》,辑有《中州集》,保存了大量金代文学作品。运城人关汉卿被誉为“杂剧之首”,他创作的《窦娥冤》一经问世就成了当时戏曲界“爆款”。太原人罗贯中写出了中国文学史上第一部长篇历史演义章回小说《三国演义》,成为中国古典四大名著之一。

第四单元“山右新风”展现了清代山西傅山、于成龙、陈廷敬、徐继畬等先贤风采。傅山对儒学、佛学、文学、书画、金石、医学等无所不通,被梁启超称为“清初六大师”之一。徐继畬是中国近代“放眼看世界之先驱”,他撰写的《瀛环志略》堪称文言文版的世界地理。

据悉,展览将持续至5月19日。本文图片来源:山西博物院