点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

冯 华

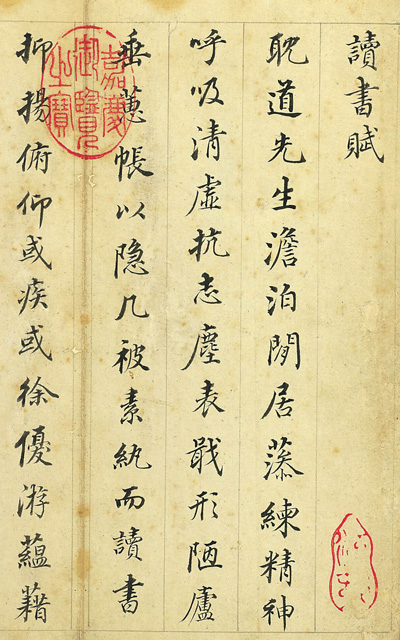

我曾经无数次猜想,董其昌抄录《读书赋》(局部见图)的情景。松江九峰间飘着淅淅沥沥的微雨,墨池边,他展卷挥毫,时而出现的飞白,恰似夜读至深时呵出的雾气。读书时的会心一笑,就这样凝成纸上烟云。

《读书赋》是西晋文学家束皙的美文,塑造了一个爱读书的耽道先生形象。董其昌抄录此赋时,刻意弱化了晋人书风的峭拔,用圆融的笔触勾勒出读书人的温润气质。流畅的行楷如春山新雨,笔锋起落间,千年前展卷的耽道先生,仿佛正穿越时空与今人对望。

翻阅中国书法史,处处可以照见读书人的精神印记。王羲之在会稽山阴写就《兰亭集序》,实则是以笔墨编织诗书雅集,勾勒出魏晋名士风流;颜真卿在长安奋笔疾书《争座位帖》,写的是书法中的文人风骨,争的是读书人心中的儒家伦理;苏轼在黄州雪堂写下《寒食诗帖》,半生浮沉化作笔底波澜与诗性表达,其中的人生况味令无数后学反复品读。这些墨痕背后,藏着书法家们共同的追求:读书不只是目遇之欢,更是心手相应的修行。

董其昌一生留下了大量书画墨迹,也留下了“读万卷书,行万里路”的心法。那些雪泥鸿爪般的行迹,与书房中的青灯黄卷交织,诉说着人生哲理:读书破万卷获得的不仅是知识的重量,还是丈量世界的尺度。

事实上,《读书赋》中的耽道先生,依然活跃在今天的城市镜像中。北京地铁上,有青年捧书细读;上海朵云书院里,有上班族利用午休时光认真临摹法帖。书香社会的浸润,正让这个时代变得更加温润耐读。

去年深秋得见一通董其昌手札真迹,泛黄笺纸上依稀可见“行囊惟载书卷”数字,忽然想起自己少年时乘绿皮火车去敦煌,背包里塞着《大唐西域记》,车窗外河西走廊的星空与书页间的文字渐渐重叠。这种跨越时空的情感共鸣,或许就是读行人生最诗意的注脚。

重温董其昌《读书赋》,不仅是在观摩一件书法珍品,更是在与古今读书人的精神对话。那一刻终于懂得,真正的书法从来不是线条游戏,而是读书人在时间长河中镌刻的心印。当墨香与书香相融,横竖撇捺间便有了思想的光芒,点画转折处便有了文化的温度。这或许就是中国书法传承至今生生不息的美学密码。