点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

▌高申

《四世同堂》是一部抗战题材的优秀长篇小说,也是老舍先生“为北京立传”的一次重要尝试。在这部反映老北京生活的“百科全书”中,细心的读者们总会找寻到自己熟悉的街名、巷名,以及各类机关、公园、寺庙等的名称。

老舍 新华社

■ 细看“小羊圈”住宅分布

老舍先生的出生地是小羊圈胡同,如今,这里已经更名为小杨家胡同。老舍先生用一部史诗般的小说,将自己出生地的地容地貌,全景展示给读者。只不过,老舍先生让《四世同堂》的主人公祁老人一家,住进了自己曾经的房舍。而且,老舍先生出生的那间屋子,或许就被“安排”给祁家长孙瑞宣夫妇来住。

“祁家的房子坐落在西城护国寺附近的‘小羊圈’。说不定,这个地方在当初或者真是个羊圈,因为它不像一般的北平的胡同那样直直的,或略微有一两个弯儿,而是颇像一个葫芦。通到西大街(即新街口南大街)去的是葫芦的嘴和脖子,很细很长,而且很脏。葫芦的嘴是那么窄小,人们若不留心细找,或向邮差打听,便很容易忽略过去。进了葫芦脖子……走了几十步,忽然眼一明,你看见了葫芦的胸:一个东西有四十步,南北有三十步长的圆圈,中间有两棵大槐树,四围有六七家人家……祁家的房便是在葫芦胸里。街门朝西,斜对着一棵大槐树。”在描绘这段文字时,老舍先生或微闭着眼睛,脑海中浮现出小羊圈胡同的面貌。

其实,在老舍先生还原胡同场景时,或有一些令人百思不得其解的布局,被他或真实或虚构地呈现出来。比如,在讲述葫芦“胸”部南北两侧人家时,老舍先生明示,胡同北侧的二号院,居住着李四爷夫妇,以及三家租客。李四爷是“窝脖儿”出身,尽管家境已过温饱,但并不殷实。紧邻二号院的四号院,是个小杂院,里面住着剃头匠孙七夫妇;马老寡妇与她的外孙子,外孙以沿街去叫“转盘的话匣子”为业;拉洋车的小崔。由此看来,胡同北侧的人家,都是北平城内的普通百姓。

胡同南侧则是钱默吟一家居住的一号院,与冠晓荷一家居住的三号院。“三号门外,在老槐树下面有一座影壁,粉刷得黑是黑,白是白,中间油好了二尺见方的大红福字。祁家门外,就没有影壁,全胡同里的人家都没有影壁……论门楼,三号的是清水脊,而祁家的是花墙子……”依照旧时看法,住在胡同北侧的,是具有一定地位或家境殷实的人家,住在南侧的一般不及北侧住户,拥有影壁的住户一般也住在北侧。比如,白米斜街路南的影壁,对应的便是路北张之洞寓所的大门;史家胡同路南的小影壁,对应路北据说是清代官员德保、英和父子的宅院;雨儿胡同路南的小影壁,对应的则是路北值年旗衙门的办事机构。

冠家毕竟是小羊圈胡同中最有权势的,他们为啥要住在路南?而路南的高规格房舍,究竟是何时留下来的?笔者在小杨家胡同南侧的护国寺大街上闲逛,偶然邂逅清代大学士张廷玉的宅邸(残存的部分)。拿起老地图比对,张府后身部分,或在小杨家胡同路南不远处。笔者猛然想道:《四世同堂》的一、三号院,会不会与张廷玉府邸有些关系?当然,三号院门前的影壁,肯定不会划入张宅的范围了。

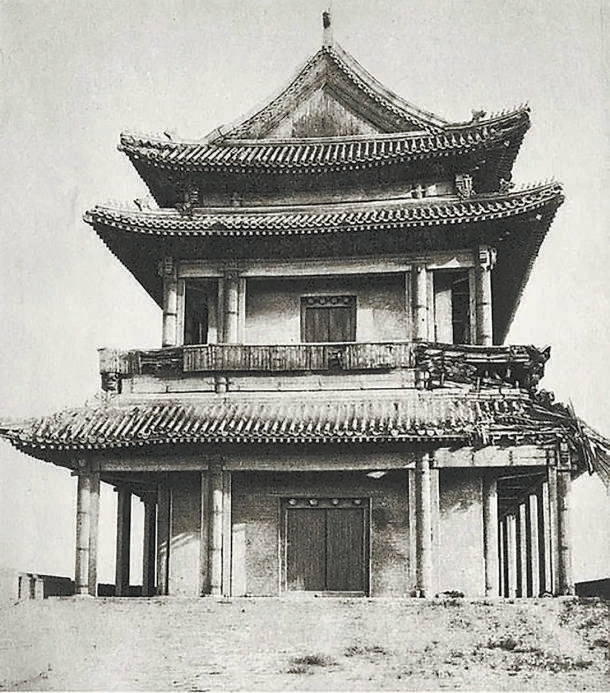

喜龙仁拍摄的阜成门

■ 繁华之地故事情节多

除了充满老舍先生童年记忆的小羊圈胡同,附近的护国寺、西单,远一些的太庙、中山公园、北海、前门外等,都是《四世同堂》的故事发生地。

比如,祁瑞宣受地下党之托,决定去“看看”在太庙大殿里举行的“华北文艺作家协会”大会。在此过程中,老舍先生以旁观者的角度,对开会地点作了一番评价:“太庙自从辟为公园,始终没有像中山公园那么热闹过。它只有原来的古柏大殿,而缺乏着别的花木亭榭。北平人多数是喜欢热闹的,而这里太幽静。现在,已是冬天,这里的游人就更少了……他(瑞宣)看见了老柏上的有名的灰鹤。两只,都在树顶上立着呢……”

这寂寥的太庙,或与拥有来今雨轩的中山公园、拥有五龙亭的北海公园,形成了明显的对照。逛中山公园或北海,是瑞丰夫妇,或冠招弟等“时尚男女”的娱乐首选。成为日伪特务的招弟未曾料想,她会在北海琼华岛的白塔底下,在一堆艮岳或北太湖石打造的洞穴里丧了命。动手了结她的,是曾经爱过她的抗日青年祁瑞全。

作为人力车夫的小崔,或许是老舍先生照着“骆驼祥子”的形象来打造的。就是这样的小崔,在两个日本特使被杀之后,义无反顾、甘心情愿地当了抗日志士们的替身,被日本侵略者拉往刑场处决。在慷慨赴死之前,小崔被侵略者及汉奸们游街示众。见到他的,是雇他去参加日伪活动的祁瑞丰。瑞丰见到小崔的地点,是在昔日喧嚣、此时却安静出奇的西单牌楼一带。见到被五花大绑的小崔之时,瑞丰吓出了一身冷汗。他担心小崔早已供出自己,进而担心日本人会随时把他抓走。但小崔不屑提他,因为日本特使的死,让未参与行动的小崔,有了成为抗日英雄的自豪,或许他觉得自己就应该是刺杀日本特使的那个人。最终,小崔的头颅,被悬挂在前门外五牌楼的正中央。

若说小崔之死,尚属意外事件。那么小文夫妇与尤桐芳之死,则更多地带有为国为己赴死的情结。小文夫妇与桐芳之死,也是出于某种意外,但她们早已想到自己的死。这三人死的那天,正在西四牌楼附近的一家剧场举办所谓“义赈游艺会”。昔日的西四牌楼一带,倒是繁华得很。能够举办像样活动的场所,或许有很多。《四世同堂》中虚化了“游艺会”发生的地点,只大略提及是在西单牌楼附近,可见此地的商业娱乐气氛之浓。除了规模不一的剧场,在西单牌楼附近也有多种档次的旅馆。在其中一家内,就有日伪特务李空山长期租下的高级房间。冠晓荷的二女招弟,就是在这里遭李空山侮辱的。

■ 胡絜青提供抗战素材

待小文夫妇与尤桐芳死后,他们的尸骨被钱默吟先生收敛,并埋在平则门(阜成门)之外。随后,便有了冠晓荷出城探坟的一幕。老舍先生写道:“冠晓荷,都市的虫子,轻易不肯出城。从城内看城楼,他感到安全;反之,从城外看它,他便微微有些惧意,生怕那巨大的城门把他关在外边……今天,他居然出了平则门……一看见城门,他的身上就出了汗,冷汗。他怕离开热闹的街道,而走入空旷无人的地方……走进城门洞,他差不多不敢睁开眼……这里,洋车,粪车,土车,骡车,大车,和各色的破破烂烂的人,背着筐的,挑着担子的,提着一挂猪大肠的,都挤在一处,谁都想快走,而谁也走不快。他简直不敢睁开眼看,而且捂上了鼻子。好像挤了一年半载似的,他才出了城门。”

在平则门外,不仅有小文夫妇等人的坟墓,还留下祁天佑最后的足印。受尽日伪羞辱的祁天佑,被拉到几条街巷上游街示众。此后,他见到一通四柱的牌楼,便停了下来。这牌楼,是东单牌楼。按说,自东单牌楼往东,经过当时的启明门(北平光复后更名为建国门),便是内城的东护城河道了。祁天佑于此投河,或路途会短许多。但他不然,硬是雇了一辆车来到平则门。然后,祁天佑一步步走进内城的西护城河道,最终溺亡于河中。或许,祁天佑就算是死,也要在距离自己寓所较近的平则门外。然笔者曾经用脚步丈量过不止一次,发现小杨家胡同距离西直门城楼(如今的西直门立交桥一带)更近一些,至阜成门的距离要远点。为什么不把天佑之死的场景设置在西直门外?难道那里的护城河早已干涸,或交通不便?其实,这两点都不必考虑,因为承接昆明湖来水的西直门一带,河道水量远胜过阜成门一带。所以,天佑将平则门作为自己人生终点,或许另有原因。

有学者认为,祁天佑投河平则门外,或是老舍先生受夫人胡絜青的影响所致。很多读者朋友知道,老舍先生在创作《四世同堂》的时候,居住地点是距离北平颇远的重庆。抗战时期,老舍很难得到大量且翔实的北平故事。但他的夫人胡絜青抵达重庆后,老舍先生的“北平抗战记忆”一下子便丰富了起来。

卢沟桥事变发生后的那几年,是胡絜青带着家小困居北平的日子。她眼中的北平往事,是身居重庆的老舍先生写作之源。按照老舍先生自己的说法,他在卢沟桥事变未久,便萌生了要创作一部关于抗战题材小说的想法,但苦于缺乏合适的题材,故而一度搁置。直到1944年,也就是抗战进入反攻阶段,老舍先生才根据夫人胡絜青的亲身经历,构思出一个完整的小说框架,进而在重庆创作这部小说。

生活在北平沦陷区的那段艰难岁月里,胡絜青的居住地点,是宫门口三条11号院。舒乙先生在《由宫门口走出的女画家》一文中写道:“娘家妈给新娘子的嫁妆是一所小房子,即祖宅的西邻,一墙之隔的宫门口西三条9号院(老门牌),这是一个两进的小院,有房12间,建筑面积约230平方米。”老舍夫妇曾经在此居住过一段时期。

抗战时困居北京期间,胡絜青在一所中学担任教员。除了养育子女,她还要照料老人。直到1943 年秋,胡絜青才有机会带着三个孩子,与老舍先生重聚后方。由于胡絜青所居住的宫门口三条,临近阜成门内大街,以及街巷西端的阜成门城楼,胡絜青教课的学校,又位于阜成门内大街的东南。于是,能给胡絜青在沦陷区带来最多人生体验的地方,就在阜成门一带。在《四世同堂》里,剃头匠孙七与冠晓荷被日本兵拉去“消毒”的地点,只泛泛地说是“城门外有些距离的郊野”。但以胡絜青所见所闻,这样的地方也很有可能是在阜成门外。