点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

▌卢恩俊

在中国画史界,一位画家的画册集,每幅画均有皇帝题词,恐怕只有清代画家黄钺绘制的《龢丰协象图册》了。

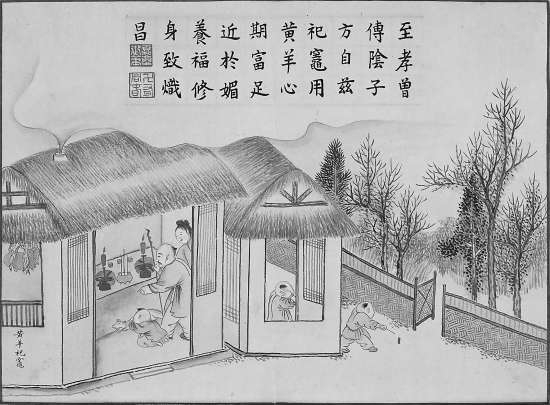

黄钺(1750年-1841年),字左田,乾隆五十五年进士,嘉庆皇帝亲政后,黄钺颇获重用。他善书画,尤其供奉作品甚得圣眷,屡蒙御题。他的《龢丰协象图册》,一册共十二幅,描写农家送腊迎春风的俗画,其中第五幅表现的是过小年祭灶的场景:只见农户在灶台摆放两烛台,一炉香,三杯清水,灶台下“黄羊”一只,男主人正在指示家中的小孩祭拜灶神,屋外燃放鞭炮,非常形象地描写出当时祭灶的虔诚场景。画面上方是嘉庆皇帝亲笔题诗:

至孝曾传阴子方。

自兹祀灶用黄羊。

心期富足近于媚。

养福修身致炽昌。

“黄羊祭灶”,是很古老的祭灶习俗。许慎《五经异义》中说:“颛瑞氏有个儿子名叫黎,就是光融天下的火官,祝融是灶神,姓苏名吉利,妻子姓王名抟颊。”传说汉朝的阴子方,在十二月初八见到了灶神,杀了一只黄羊祭祀灶神,因此阴子方世世代代受到灶神的赐福,后来人们争相仿效,就有了“黄羊祭灶”的古代风俗。还有一说,西汉《礼记·郊特性》中有“蜡之祭,仁之至、义之尽也。黄衣黄冠而祭,息田夫也”的记载,意思是蜡祭是对神灵仁至义尽的敬畏。而蜡祭是在冬季,万物肃杀,草木枯黄,黄色为主调,因而古人祭灶时不仅身穿黄色衣裳,在选择祭祀用的动物时,尽量选择和季节相适应的颜色,因而在用野兽的时候,多选用黄羊。

清代黄钺《龢丰协象图册》中的“黄羊祀灶”,清仁宗嘉庆帝题诗。

南朝梁宗懔《荆楚岁时记》中有“以豚酒祭灶神”之载,“豚”即猪。南北朝时,祭灶的祭品使用的是猪和酒。南宋范成大《腊月村田乐府十首其三祭灶词》中有猪头祭灶的描述,诗曰:“古传腊月二十四,灶君朝天欲言事。云车风马小留连,家有杯盘丰典祀。猪头烂热双鱼鲜,豆沙甘松粉饵团。男儿酌献女儿避,酹酒烧钱灶君喜。婢子斗争君莫闻,猫犬角秽君莫嗔;送君醉饱登天门,杓长杓短勿复云,乞取利市归来分。”清朝画家周鲲将这首非常接地气的祭灶词的意境绘入画境,《范成大祭灶词》画轴,将一个乡土气息浓郁的祭灶节场面,活龙活现地展现在世人面前。立轴上还有乾隆帝御题范成大的祭灶词,由此看出,大清皇帝也很重视民间的祭灶风俗。

其实,祭灶供品历朝也是各具特色的。明《帝京景物略》记载:“廿四日以糖剂饼、黍糕、枣栗、胡桃、炒豆祀灶君。”至清朝祭品又有了变化,祭灶的祭品大多是羹汤灶饭、糖瓜糖饼等类。《帝京岁时纪胜》记载:腊月二十三“更尽时,家家祀灶,院内立杆,悬挂天灯。祭品则羹汤灶饭、糖瓜糖饼,饲神马以香槽炒豆水盂。”民国至今,祭灶的供品主要有以下几种:祭灶糖、糖饼、水饺、粉团、各类糕点、枣山馍馍、菜饭、酒和饮品等。

“只鸡胶牙糖,典衣供瓣香,家中无长物,岂独少黄羊。”这是鲁迅先生在绍兴时《庚子送灶即事》抒情所作,说出了一般百姓家的祭灶心情,当时先生家境不好,所以祭灶只能用鸡和胶牙糖。说起“胶牙糖”,也是有说道的,鲁迅在《送灶日漫笔》一文中进一步写道:“灶君升天的那日,街上还卖着一种糖,有柑子那么大小,在我们那里也有这东西,然而扁的,像一个厚厚的小烙饼。那就是所谓‘胶牙饧’了。本意是在请灶君吃了,粘住他的牙,使他不能调嘴学舌,对玉帝说坏话。”这做法也是有根源的,就像唐代古籍《辇下岁时记》中“以酒糟涂于灶上使司命(即灶王爷)醉酒”的说法类似。清《霓裳续谱》祭灶歌谣说得更直接:“腊月二十三,呀呀哟,家家祭灶,送神上天,祭的是人间善恶言。一张方桌搁在灶前,千张元宝挂在两边,滚茶凉水,草料俱全,糖瓜子,糖饼子,真素两盘。当家跪倒,手举着香烟,一不求富贵,二不求吃穿,好事儿替我多说,恶事儿替我隐瞒。”

看来,“黄羊祭灶”也好,猪头、胶牙糖逐项祭品也罢,皆为媚灶多言好话。回过头来再说黄钺的《黄羊祭灶图》上嘉庆皇帝的题诗,前两句“至孝曾传阴子方,自兹祀灶用黄羊”,说出了“黄羊祀灶”的典故由来;后两句“心期富足近于媚,养福修身致炽昌”,品读这两句诗,我们仿佛看到,其实历代皇帝都是重视民间祭灶风俗的,因为民间信奉灶王爷,也是维系社会安定的重要力量之一。但嘉庆皇帝这诗句,却与众不同,它展现了教导民众向上进取的一面,好似在说,与其用“黄羊媚灶”,巴结逢迎,不如“养福修身”,奋发图强。似乎在问:一个家庭真的可以通过“媚灶”来实现财富梦想吗?

还有清代第一女科学家王贞仪的《念奴娇·祀灶》词,简直是将小年“媚灶”习俗描写得比《黄羊祭灶图》还细致入微。尤其后半阕,恰巧迎合了嘉庆皇帝的画上题诗意:“不学致富阴家,刲羊供酒,叩祷纷烦热。饼豆一年惭一饯,言事凭君朝阙。”她坦然地表示,自己的供奉可能不够丰盛,但本人无欲无求,更没有做过什么亏心事,所以灶王爷可以随便汇报。

时至今日,人们依然在过祭灶节“小年”,把它当作一个合家团聚的传统节日,张贴灶王等祭灶习俗依然在大部分农村地区流行。祭灶习俗,体现的是人们的一份虔诚和敬畏。用这份虔诚和敬畏守护日子里的点点滴滴,实际上就是用信仰约束自己的行为,期待来年的生活更美好,也是一种希望和憧憬。不过,古话也说:“宁媚于灶,何如善其家”。毕竟,求神不如求人,求人不如求己。心存感恩,心有善念,心作良田,则百世耕之有余。