点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

蔡欣

汉服在华夏民族数千年的文化延绵中,是民族精神的一大象征。无论《风起陇西》《琅琊榜》《长安十二时辰》《梦华录》《山河月明》《显微镜下的大明》等热播古装剧中考究的演员服饰,还是日常生活中街巷里三五成群的汉服迷那带有韵味的身上衣,近年来,在享有“衣冠王国”盛名的中国,国潮破壁中的汉服出圈尤为彰显国人发自内心的文化自信热情。

然而,人们或许未必知道,汉服究竟是怎样一种服饰,它有着怎样的门道与内涵;汉服复兴,复兴的究竟应当是什么。

汉代及以前,并无“汉服”一说,比较接近的正式指代名称是华服,顾名思义即为华夏族的服装。今天我们所说的“汉服”,在学界眼中更多地是指中华民族服饰的集大成者。而复兴汉服的要义,则应涉及这样两方面:一是中国经典服饰制度,包含汉服的配伍规则、穿戴仪式和穿用场景;二是在融合中发展的华夏(汉)民族的服装造型,包括上衣下裳(上襦下裙)和“深衣”袍服两大形制谱系以及首服、鞋履、发饰、面妆和配饰等物化表征。相比而言,只有对后者熟知到一定程度,才能对前者形成客观的理解。

目前,在民间相对流行的汉服主要分汉、唐、宋、明四制。回顾历史过往中的精美扮相,以女性服饰为例,有汉的深沉含蓄、唐的华美新奇、宋的质朴清新、明的柔和自然,各种制式都是在多种源头文化交流中积淀的传统服饰文化瑰宝,格调高雅、内涵丰富。

汉代服装已形成交领、右衽、襟带等基本结构特征

汉代服装中最具影响力的单品,要数深衣和上衣下裳。这两类服装在战国时期已经成熟,均沿袭自商周以来形成的交领、右衽、襟带基本结构特征。西汉时期,男女同服的深衣多被用作礼服。由于当时裤子的形式还欠成熟,仅有类似现代裤装中裤腿似的胫衣,为了蔽体,深衣衣襟角置有系带可系在腰间,穿着时可将腰臀紧紧围裹。为了方便着装者身着深衣还能自如行走,汉人将衣襟设计为曲裾,从前往后、层叠缠绕。从湖南长沙马王堆汉墓出土的汉代彩绘木俑上看,他们身着的多为日常服饰的上衣下裳,前后两个衣片被连缀在一起成为裙,也被用作男性内衣。时至东汉,一种被称为“襜褕”的直裾长衣变得多见。深衣和襜褕最终都被放松量适度的直裾长衣所取代,也就是袍服。汉代流行外、中、内三层袍服穿搭,各层服装领、袖等部位的缘饰逐层显露,尤其是外衣在襟、裾处也有重彩缘饰。“衣作绣、锦作缘”也成为中国传统服饰的固定标准得到延续,也奠定了中国服装和西洋服装相比更注重平面装饰的基调。湖南长沙马王堆汉墓出土的信期绣曲裾深衣就是代表。

汉代的发型、头饰、面妆等也已很华丽,并为后世夯实基础,只是在现存的文学作品中的描述和记载有限。汉代女性发式有推至头顶、分至两边和垂至脑后三种主要的发式类型,包括坠马髻、三环髻、灵蛇髻、一字髻、垂髻等。这一时期常见的细长眉形,一直流行到唐代桂叶阔眉出现之前。张骞通西域后从匈奴的燕支山带回燕支(红蓝花),汉人妇女也学会将面颊涂抹得红润鲜美。在汉代最初被称为“旳”的面靥,是以丹(朱红色)在面部双侧对称地点上两个小点,作为月事来临,无法接受天子、诸侯“临幸”的暗号,后来也成为唐宋时期主流妆容。

唐朝装束突出胸部、拉长腿部,为裙装的设计创造良机

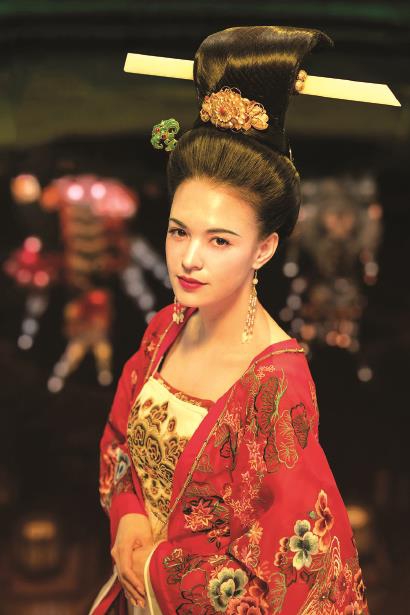

到了唐代,最常见女性服饰为短襦或大袖衫与长裙搭配,再加以半臂和帔帛。唐代短襦以对襟窄袖为主,领型富于变化,衣襟敞开免于系扣,袖长至腕掩盖双手;大袖衫衣长至胯以下,衣摆多披垂于裙身之外。这种装束的腰线明显高于人体自然腰线,突出胸部、拉长腿部,为裙装的设计创造良机。唐代的裙装绚丽多彩,不仅流行红色的“石榴裙”“茜裙”,绿色的“翡翠裙”“翠裙”,还有以二色以上间隔拼接的“间道裙”。新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群出土的女性木俑就身着间道裙。半臂类似现代服饰中的短袖衫,袖长于半臂之间。帔帛多以纱、罗等轻薄织物为原材料,自秦代就有,曾流行于魏晋,到了唐代盛行于后宫。一种横幅较宽、长度较短,穿着时将中部披在肩头,两端垂于胸前形成各种造型。另一种帔帛横幅较窄、长度较长,可将其缠绕于双臂,举手投足间随风飘荡,动静相宜。唐代女子为天足,女鞋中常见鞋尖上耸一片的高墙履、鞋尖上部有重叠山状装饰的重台履和鞋尖相对平缓的云头履。

由于唐代社会开放,妇女地位高,因此妇人的装扮讲究,发型之繁多前所未见,面妆之新奇闻所未闻。唐代妇女的发型主要分为髻、鬟、鬓三大类。以髻为例,当时广为流行的就有乐游髻、归顺髻、百合髻、愁来髻、盘桓髻、惊鹄髻、长乐髻、高髻、义髻、椎髻、囚髻等近30种,除了汉代就有的坠马髻,还有从回鹘妇女常梳发式发展而来的回鹘髻;耳际之发和不同发髻关联又产生各种鬓,如蝉鬓、云鬓、雪鬓、轻鬓、圆鬓等。另有在高髻上插小梳的习俗。于眉心处黏贴或描画各种图案的花钿,是唐代女性面妆中最具特色者,多用金箔片、珍珠、鱼腮骨、鱼鳞、茶油花饼、黑光纸、螺钿壳及云母等材料制成。这些在著名的《捣练图》中都多少可见。其他面妆亦各有千秋,有面若桃花比酒晕妆颜色略淡的桃花妆,淡雅施朱、以粉罩之的飞霞妆,以浓重的胭脂施于两颊呈现酒晕之态的酒晕妆、清淡雅致的檀妆等。由杨贵妃所施行的啼妆,原为汉朝大将军梁冀的妇人所创,唐代啼妆先以白粉敷面,再将油膏涂抹于眼下,闪闪泛光的油膏犹如泪痕斑驳,呈现哭泣状,令人顿生怜悯。可见,唐代开放包容的世风下,服饰体系也是标新立异的。

北京明定陵出土的孝靖皇后洒线绣百子图女夹衣,承载对多子多福的美好向往

宋代服饰讲求修长适体,为时人推崇的轻盈女子形象添彩

唐装的旁征博引之势在宋代出现了明显转折。“窄罗衫子薄罗裙,小腰身,晚妆新”这应是从晚唐五代开启的审美新篇章。宋代服饰讲求修长适体,妇女的日常服饰有大袖衫、褙子、半臂、袄、襦、裙、裤等,内衣主要有抹胸和裹肚。褙子也写作“背子”,是宋代女服的基本款和通用样式。褙子以直领对襟为主、多有加缝领,衣身纤瘦、衣长各异,腋下开衩,袖有宽窄。上至皇后、贵妃、命妇,下至平民、侍从、奴婢,不分尊卑都穿褙子。褙子在领口、袖口、大小衣襟边以及下摆的缘饰勾勒出它的直筒廓形,是一种具有时代特征的视觉表现形式。与汉代的直线型廓形所代表的庄重不同,在宋代,无论命妇用作礼服的大绣衣衫还是最为普及的窄袖褙子,表现出的都是纤巧和雅致,为宋人推崇的苗条、轻盈的女子形象添彩。从福州南宋黄升墓出土的牡丹纹罗镶花边窄袖褙子中,可见一斑。尽管造型相对简练,宋代的男服和女服都具有很强的装饰性,主要表现在服饰面料所选用的纹样上。女装的缘饰更为考究,多用印金、描金、刺绣和彩绘等工艺表现各类花卉及其组合,牡丹、山茶、梅花、莲荷等是较为常见的纹样题材。宋代时兴“千褶”“百迭”裙等裙装,一般的腰裙均为正常腰线高度,系以腰带佩有绶环。其样式可见中国丝绸博物馆藏江西德安周氏墓出土的一件腰裙。

宋代女性妆容以自然清丽为主,不似唐代夸张的浓妆艳抹。这一时期流行用翠钿、珍珠、鱼骨、花饼装饰女性的面庞,多为装饰眉心、两侧太阳穴、嘴角两侧酒窝处。台北故宫博物院藏北宋神宗后坐像的妆容就很典型。文人雅士在宋代获得了很高的社会地位,头巾是男性服饰体系中变化较多的品类。各种材质的头巾,款式各异、名目繁多,对头巾在明代士子儒生中的流行产生影响。赵孟頫笔下戴着方筒形巾帽的苏东坡,也成为中国历史上深入人心的经典文人造像。

明代服装的基本样式既有对唐宋的因袭,也有对蒙元的借鉴

明太祖在立国之初,便下诏“衣冠悉如唐代形制”,恢复汉族礼仪与习俗,制定新的冠服制度,其中包括命妇冠服,涉及各品级命妇的礼服、常服和霞帔。政府将服色、纹饰和配饰作了明确规定,不同身份等级的人群有着对应的着装规范。上文所提到的男性巾帽,发展到明代品种丰富,有方正的巾子名曰“四方平定巾”和六片材料拼合而成的“六合统一帽”,表现出特殊的政治寓意。明代服装的基本样式既有对唐宋的因袭,也有对蒙元的借鉴。女性日常服饰主要有衫、袄、帔子、褙子、比甲、裙等。明代褙子形制与褙子大致相同。比甲为明代吸收的蒙古族服饰,与褙子形似,对襟无袖,长短与裙相当。孔子博物馆即藏有一件月白色卍字如意云纹纱比甲。男装中有曳撒。从北京南苑苇子坑明墓出土的一件曳撒可见,这是带有裙装特征的袍服,腰部两边靠近侧缝处有集中细褶,与元代质孙衣存在一定的继承关系。

在明代女性常见穿搭中,保留了上襦下裙的习俗,也有长衣短裙的搭配。女裙式样多,有腰间细缀多褶的细褶裙、以将绣有纹饰的大小规矩条子相连而成的凤尾裙、自身后围向身前的合欢裙等。女裙色彩也很丰富,除了诏令严禁的明黄、鸦青和朱红外,可以选用其他任意色彩。《岐阳世家文物图像册》中身着霞帔的曹国长公主形象让人们看到,宋代的彩绣霞帔作为礼服在明代依然得到广泛使用。明代还出现富有特色的云肩,成为传统女服中集功能性和装饰性于一身的设计。云肩本是服装上装饰肩部的定位纹饰,与帔子和披肩等相关,逐渐发展为独立的单品,也成为嫁衣中不可或缺的部分。明代民间女装水田衣是一种草根艺术作品,用各色零碎锦料拼合缝制成服装,因不同面料交错形如水田而得名。水田衣的艺术效果与拼布艺术有着异曲同工之妙,一直流行到清代。唐代以后,婴戏纹样开始流行,宋词中的“红衫百子图”在明代找到实物印证,北京明定陵出土的孝靖皇后洒线绣百子图女夹衣就是一例。明清时期的工艺美术作品中也出现大量的百子纹样,充分说明人们对多子多福的美好向往。

每种制式的汉服都有独特魅力。正因如此,华夏(汉)民族才会在交流、融合、借鉴、吸收中沉淀精华,传承发展。汉服对同属汉文化圈的日本和朝鲜服饰也产生了巨大的辐射作用,日本服饰保留了较多唐代汉服遗风,朝鲜服饰更是受到唐制、明制汉服的双重影响。如今,中国的年轻一代不再沉迷于对日潮韩风的追求和效仿中,而是理性投身于中华优秀传统文化创造性转化创新性发展。在国潮破壁和汉服出圈的契机里,时代赋予我们的历史使命,不仅要复原原汁原味的汉服,体味前人的造物旅程,更要立足东方美学思想,着眼于当代生活方式,赋予汉服新生。

时尚潮流瞬息万变,文化传承任重道远。现在和将来,汉服是我们讲好中国故事的永恒话题,也是传播中国文化不可或缺的篇章。

(作者为浙江理工大学服装学院副教授)