点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

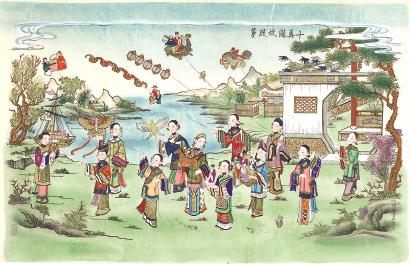

杨柳青经典年画《十美图放风筝》描绘主仆共计12位佳丽在放风筝。画中最引人瞩目的,是姑娘们手中拿着的或是已经放起的那些各式各样的风筝

刘莹

秋风送爽,云淡天高,正是放风筝的好时节。

风筝的故乡在中国。它由最初的军事用具,演变为风中摇曳多姿、亮丽多彩的休闲娱乐之物,这其中蕴含着古人朴素的智慧和对自然的情怀。与偏重放飞技术、以几何造型居多的外国风筝不同,中国的传统风筝以竹子为骨,承载着独属于中国人的浪漫与想象,扶摇直上入云天。

风筝最初为军事工具,唐代演变为供人消遣的玩具,及至宋代成妇孺普遍参与的游戏,并渐渐不受时节局限

在外国人眼里,“中国的风筝和火箭是人类最早的飞行器”,风筝甚至被英国著名学者李约瑟视为中华民族的重大科学发明之一而载入其著作《中国科学技术史》。

风筝最早出现在中国,历史源远流长,但其究竟起源于何时说法不一。一种说法为“木鸢说”,认为风筝起源于春秋战国时期,依据为先秦古籍中关于公输子、墨子制“木鸢”的记载。另一种说法是“纸鸢说”,传说楚汉相争时韩信作纸鸢放飞空中,根据放线的长短以测军队距未央宫的远近;清人笔记中还记载,韩信率军十万围项羽于垓下,以牛皮制风筝,下置善笛之人吹思乡之曲,令楚营官兵思乡心切,不战而散。此外,还有梁武帝被困台城,放纸鸢求援等各种关于风筝起源的记载和传说。上述说法虽各不相同,但从若干史料中可知,风筝最初是作为窥探敌情或传递情报的军事工具而存在的。

直到唐代,风筝才逐渐演变为一种供人消遣的玩具。随着唐代社会的安定、文化经济的繁荣,带来传统节日的盛行,进而促进了各种民俗活动的发展。纸风筝的出现促进了风筝功能的转换,可操纵的娱乐性令其在民间得以普及,放纸鸢成为清明时节与扫墓、踏青、荡秋千、蹴鞠等并行的民俗活动。唐代元稹的诗句“有鸟有鸟群纸鸢,因风假势童子牵”就生动描绘了时人放风筝的场景。但彼时的风筝其名实为“纸鸢”,出现在唐代大量诗句中的“风筝”一词,其所指并非今日之风筝,而是挂于竹林或悬于殿塔檐角的“风铎”。五代汉隐帝时,大臣李邺将一种类似竹笛的发音装置安在鸢首,放飞时“使风入竹,如鸣筝”,宋代以降便有了以“风筝”来称呼纸鸢的习惯。

及至宋代,风筝已成为妇孺普遍参与的休闲游戏,风筝的扎制和装饰也都有了很大发展。宋人笔记中记载了“竞纵纸鸢,以相勾引,相牵剪截,以线绝者为负”的“小技”,可知至今流传于广东、福建一带的“斗风筝”游戏宋时已盛行。明清两代是风筝发展的鼎盛时期,此时的风筝无论形制、样式、装饰还是扎制技巧、放飞技能都有了很大提高。此时期的文献史料对风筝的记述也更为翔实。成书于清乾隆末年的《扬州画舫录》记录了当时扬州的风土人物,其中就仔细描述了扬州人所放的各种风筝:“大者方丈,尾长有至二三丈者。式多长方,呼为‘板门’;余以螃蟹、蜈蚣、蝴蝶、蜻蜓、‘福’字、‘寿’字为多。次之陈妙常、僧尼会、老驼少、楚霸王及欢天喜地、天下太平属,巧极人工。晚或系灯于尾,多至连三连五。”在广东、福建一带,由于气候关系,入秋后风力渐强,因此形成了在秋高气爽的重阳时节登高放风筝的习俗。在岭南一带就流传有“九月九,是重阳,放纸鹞,线爱长”的民谣。清人吴性诚则在《放纸鸢》诗中回忆了重阳节在福建海边放风筝的情景:“回首江乡记昔年,春风一线引飞鸢。乍看霁色三山地,却放秋光九月天。几处儿童喧海畔,满空鱼鸟透云边。旁人莫笑凌霄晚,万里扶摇正洒然。”这描绘了东南沿海一带有别于北方清明放风筝习俗的秋季放飞场景。时至今日,随着生活习俗的变迁和风筝制作的便捷,这项原本具有较强节令性的娱乐活动早已不受时节限制,真正成为人们可以随时随地畅享欢乐的消闲“利器”。

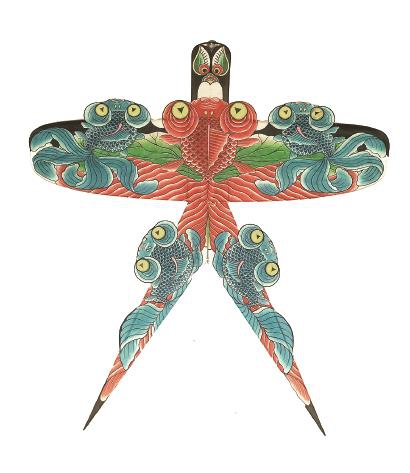

风筝在南方多称“鹞”,北方则称“鸢”,南北各地的风筝皆因地制宜,各具风格。北京作为明清帝都,所产风筝在装饰、骨架上最为讲究,及至清末已形成哈氏、金氏等流派。天津风筝以魏氏为最佳,以打眼、扣榫等多层组装、折叠工艺著称。山东风筝以潍坊所产最为精美,类型众多,装饰参用当地年画之技法,极富乡土特色。江浙一带以如皋和南通最负盛名,如皋流行结构精巧、色彩明快的小型风筝,南通则盛产大型板鹞风筝,外形呈“六角”或“八角”的平板状,筝面布满几十或几百个以葫芦或竹子制作的“哨口”,飞到空中,风入哨中,形成浑厚和谐的嗡鸣声,宛若“空中交响乐”。广东的风筝造型和骨架结构较为简洁,民间还流行在筝线上粘玻璃屑形成“玻璃线”,放飞时通过技巧与其他风筝缠绕相斗,以割断他人筝线为胜的游戏。福建风筝多以水族生物为主。在其他边远地区,也大都有放飞风筝的活动,无非样式、玩法上有繁简、难易之别罢了。北京、山东潍坊、广东阳江等很多城市还专门设立了国际性或地域性风筝赛事,一般在春、秋两季举行,各路风筝达人共聚一堂交流、竞技,以风筝为媒介,传播、弘扬优秀的传统文化。风筝在华夏大地之所以如此普及,皆因它实为一项简单易行,又能轻松带给人们精神愉悦且老少咸宜的趣物,何乐而不为呢!

风筝一直是诗人们争相吟咏的题材,古代绘画作品也频频以此入画,这一物象还经常出现在古典小说中

小小的风筝,寄托着人们不负光阴的浪漫情怀,充实了孩童们肆意放飞的年少时光,同时也牵动着文人雅士的才思情愫。风筝一直以来就是诗人们争相吟咏的题材。明代徐渭《风鸢图诗》:“柳条搓线絮搓棉,搓够千寻放纸鸢。消得春风多少力,带将儿辈上青天。”诗人连用三个“搓”字来表现孩子们急不可耐放风筝的童心之趣。清末诗人高鼎的一首《村居》:“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”,以孩童放飞筝的场景勾勒出一幅生机勃勃的世俗图景,成为妇孺皆知的描写风筝的诗词佳作,也令诗人名传后世。

随着风筝成为一项普遍的民俗休闲活动,古代的绘画作品也频频以此入画。在北宋张择端所绘的世俗风情长卷《清明上河图》中,就能找到郊外三两人放风筝的细节;题为宋代画家苏汉臣所绘的《百子嬉春图》中,描绘了儿童三五成组地玩耍嬉戏,其中就有几个童子在亭楼一角放飞风筝。清末画家吴友如的《海国丛谈图》中有一幅“风筝会”,描绘了上海张园放风筝的情形,画题中先是描述了风筝的“前世今生”,及云:“沪上张氏味莼园中多隙地,时有孩童入放风筝,故园主人拟设一风筝会,藉以招徕裙履逐队遨游也。”可知当时的这座沪上私家名园也借“风筝会”招揽人流。

“风筝”这一物象也经常出现在一些古典小说中,惯常是以“断线风筝”来比喻情郎等人物一去不复返,以此表达对思念之人的期盼和怀念。而在明末清初的剧作家、戏曲理论家李渔的代表作《风筝误》中,却别出心裁地以“风筝”作为推动故事情节发展的关键线索,突破了风筝仅仅作为简单物象的窠臼。全剧以“风筝”命名,并有“糊鹞”“题鹞”“和鹞”“嘱鹞”“鹞误”五出直接以风筝为题的章目。剧中别有新意地让风筝作为才子佳人相遇相知的媒介,以风筝贯穿全篇,通过男主在风筝上题诗、风筝断线误落院中、女主捡拾风筝在上和诗,以及男主二次题诗试探却误落入女二院内等桥段,巧妙营造了一系列阴差阳错的误会和巧合,强化了故事的戏剧性。

如果说在李渔的作品中,风筝还仅仅是作为一个深度参与故事内容的普通物象,那么在伟大的古典名著《红楼梦》中,风筝则是具备了隐喻功能的特殊物象。在第七十回《林黛玉重建桃花社史湘云偶填柳絮词》中,众人以“柳絮”为题起社填词,薛宝钗因着柳絮本是轻薄无根之物,偏不落俗套,而填了一首《临江仙》,其中有句“好风频借力,送我上青云!”大家正品评称赞,忽闻窗外一声响,只见一只断线的大蝴蝶风筝挂在竹梢上。此处巧合的是,本是修辞柳絮的这句诗词,用来形容风筝似乎也再恰当不过。两者皆须借助风力才能上得“青云”,又都是居无定所的飘摇无根之物。

紫鹃正要将掉落的风筝拿起收着,黛玉笑道:“知道是谁放晦气的,快丢出去罢!把咱们的拿出来,咱们也放晦气。”于是,群芳兴之所至,一同放起风筝来。可见,放风筝意味着“放晦气”之说在清代已极为普遍,风筝放飞高远后剪断连线令其自顾飞去,曰晦气散去,其中蕴含了借此祛病禳灾的民俗心理。

《红楼梦》内涵丰厚,曹公采用“真事隐去,假语村焉”的特殊笔法,在书中有很多隐喻和意象表达。不少红学研究文献都对书中不同章节中“风筝”的出现及其隐喻作了解读,尤其在探春这一人物身上,对应的风筝的几次出现,具有明显暗示作用。第一次出现是在第五回探春的判词中:“画着两人放风筝,一片大海,一只大船,船中有一女子掩面泣涕之状。”这是关于探春命运的第一次暗示。第二次出现是在第二十二回中,探春所作的灯谜:“阶下儿童仰面时,清明妆点最堪宜。游丝一断浑无力,莫向东风怨别离。”谜底正是判词中的风筝,是“飘飘浮荡之物”。第三次出现即在第七十回,探春所放的凤凰风筝与另一凤凰以及一只带响鞭的喜字风筝缠绕在一起,最后皆断线飘摇而去。这段描述正是对前两处风筝寓意的具象化呈现,预示探春远嫁,其命运如断线风筝一样不由自己把握。

杨柳青经典年画《十美图放风筝》鲜活诠释清末流行的同名时调小曲,将姑娘们放风筝的动态生动呈现

有一幅题为《十美图放风筝》的杨柳青年画相当经典。画中,春暖花开,桃红柳绿,只见青青河边,有主仆共计12位佳丽在放风筝,她们身着色彩款式不一的华美衣衫,手中牵着风筝线,最引人瞩目的,是姑娘们手中拿着的或是已经放起的那些各式各样的风筝。这些风筝从题材上区分,有人物、禽类、动物、交通工具等;从骨架形式上区分,则有硬翅、软翅、拍子、串类等。

关于这幅年画的出处,一种说法是根据山东德州索庄一首濒危民歌《十美图放风筝》的演出形式而创作。根据资料记载,20世纪30年代一位名叫崔玺的教师和穷艺人“大鸽子”将这首民歌传授给索庄人,后来村里姑娘学习了这首民歌,并登台表演。由于姑娘们个个扮相俊美,道具新奇,唱词通俗,在当时风靡一时。天津杨柳青与山东德州同为京杭大运河沿岸的漕运重镇,德州是杨柳青船户南行的节点,两者因此便有了经济、文化上的交流。德州的这首“流行歌曲”随之传到了杨柳青,亦或是杨柳青的年画艺人在德州看到了姑娘们的现场演出,便据此创作了这幅同名年画。

其实《十美图放风筝》作为一首时调小曲最迟在清末就已广泛流行。在日本早稻田大学图书馆就收藏有三册《十美图放风筝》清代唱本的不同刻本,三册刻印时间略有先后,内容基本一致,唱本中标注了所用曲调为“靠山调”。靠山调是天津土生土长的民歌小调,属于天津时调中最主要的曲调之一,约形成于清代同治末年、光绪初年,于清末畅盛一时。早稻田的藏书中还有名为《十个学生放风筝》的唱本,从内容上看接续在《十美图放风筝》之后。清末民初,北京的一些民间书坊为了增加销量,将在民众中流行的时调小曲编选刻印成小册子,印刷虽粗糙,但因其出版速度快,易于传播,便于携带,曾盛极一时。由此可断知《十美图放风筝》在当时应已在城乡坊间流行传唱。

唱词中先是介绍了十姐妹的名字,穿的什么衣服,梳的什么发型,戴的什么头饰。在这段开场白后,再依次详细唱出了大姑娘、二姑娘、三姑娘……老姑娘,各自放的什么风筝,以及如何“送饭”(指凭借风力把物品沿风筝线送上天,为线顶端的风筝增加一些彩头),组词无非是一些环环相扣又合辙押韵的吉祥话。对照唱词来看,与杨柳青年画《十美图放风筝》所绘场景十分相似,十种风筝竟有六种与唱词完全吻合,分别是:马驹驮八卦图、小鸡“教五子”、串灯笼、八仙、花蝴蝶、唱台戏。另外画中最左侧,一姑娘手中所持的一件体型较大的汽轮船风筝,其用意也与唱词中二姑娘所放的时兴东洋车风筝如出一辙,是唯一的一件新式风筝以别于其他的传统风筝。可以说,《十美图放风筝》这幅年画鲜活地诠释了曲词中所描述的内容,将姑娘们放风筝的动态行为定格为静态画面,又将其生动呈现于纸上,使美好瞬间变为永恒。

风筝是综合艺术,“四艺”皆学问,骨架决定放飞性能,各风筝流派在发展过程中都形成自己的谱式

风筝是一门综合的艺术,讲究“扎、糊、绘、放”四种技艺。古往今来,人们在对待放风筝这件“小事”上,从不怠慢。这一点从各式各样的风筝样式,应有尽有的装饰题材,构思巧妙的机关装置,不断升级的放飞技巧中可见一斑。“四艺”之中皆是学问。

扎制骨架便是首要的学问。骨架是风筝的基础也是决定其放飞性能的关键。风筝骨架所用材料是极具东方意蕴的植物——竹,所用多为南方的毛竹、青竹、建竹、竹篾等。竹子本身体轻却有韧性,经加热烘烤可弯曲成形,冷却后又可定型,这种特质使其成为制作骨架的最好材料。

沙燕风筝是北京硬翅风筝的典型代表,又有瘦燕和肥燕之分。旧时京城有句民谣:“进北京逛厂甸儿,玻璃琉璃大沙燕儿”,这里的“大沙燕”,指的就是北京最重要的风筝流派——哈氏风筝中的瘦沙燕风筝。哈家以制作一丈二的瘦燕风筝著称,“一丈二”指的是沙燕两侧膀尖之间的距离,实则整个风筝的高度达三米以上。体型如此之大的风筝自然无法从院门出入,只能墙里墙外各站一人,把风筝从墙头翻过去,因此在哈氏一族当时所居住的辟才胡同就有了风筝“翻墙”的一景儿。这种大型风筝一般为客人定制,当时京城的梨园界人士就定过哈家的大风筝。如此一来,风筝一翻墙,便知是哈记又给客人送风筝了。

接下来的讲究,在于粘糊筝面。骨架扎好后就要将糊制风筝的材质(多为高丽纸、棉纸、丝、绢及棉布等)依形粘糊于骨架上。对称、平整是粘糊风筝的主要法则,有平糊、裹糊、连糊和补糊四种基本方法。

绘制图案,门道就更多了。装饰彩绘是北京风筝最具特色的地方,较之其他产地要精致细腻的多。北京各风筝流派在发展过程中都形成自己的谱式。据了解,哈氏风筝的传统画谱有250余种之多,仅沙燕风筝谱就有九世同堂、苍龙训子、二龙戏珠、蛱蝶寻芳、百福骈臻、丹凤朝阳、鹿鹤同春等三十余种图案样式。除刘海戏蟾、天女散花、钟馗嫁妹等典故人物以及金鱼、八卦、钟鼎等固定图式外,其他大部分风筝图案采用民间艺术中惯用的以器物之谐音组成吉祥寓意的法则,形成极具装饰性、符号性的彩绘特征,如“九世同堂”绘九只戏耍的小狮子,“福寿双全”则绘蝙蝠、寿桃及铜钱等。哈氏风筝彩绘精美,独创的“秃笔丝毛”法可擦绘出的鸟类羽毛或动物茸毛,使其达到真实如生的写实效果。

就连拴线施放,都有诀窍。风筝是为飞翔而生的,无论多么精美的风筝,放飞才是它的终极目标。风和线是风筝放飞的重要元素,不同等级的风力适宜放飞不同的风筝,而“线”如提线、连接线(专指串类风筝)和放飞线,系线的角度和粗细都有门道。大风筝放飞有很高的技巧和难度,对风速的要求也高,一般人难以放起来,即使放起来也难把风筝收下来,甚至会把风筝摔碎。因此在过去有专门负责“掌头线”的放飞者,把大风筝放飞稳当了再交由客人手中。

“清风如可托,终共白云飞”。在放风筝这件事上,我们一直都是认真的。

(作者为中国美术馆副研究馆员)