点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

那一年腊月十五的上海,离春节还有十来天,一场秘密集会正要开始。10点左右,卫达夫、易君年、凌汶、秦传安、田非、崔文泰、林石、董慧文前后走进会场,进入菜场三楼和四楼之间的夹层,他们身份不同,角色不同,大都素不相识,相同的只有一点——他们都是隐蔽战线的中共党员。会场中间放了一张长桌,进来的每个人都要从口袋里摸出骨牌放到桌上——这是事前约定的暗号。该来的人已经到齐,但会议召集人老方却没有到场。就在此时,龙华警备司令部军法处侦缉队队长游天啸,带领侦缉队包抄了会场。一个不知名的人不惜从楼上跳下,拼死为这个秘密会议报警。易君年指挥大家四散逃离,然而,为时已晚,没有跑散的人悉数被捕。

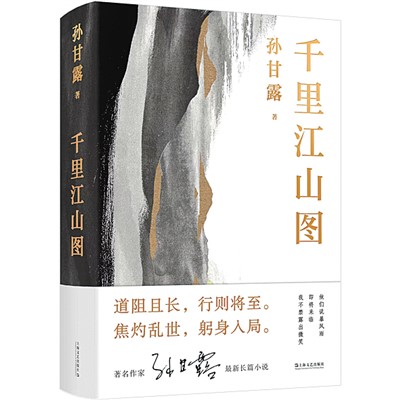

——这是孙甘露新近出版的长篇小说《千里江山图》的开篇。时间退回到89年前的第二次国内革命战争时期,故事就从这里开始了。

孙甘露 郭红松绘

这是1933年,近代中国最黑暗的年代,四处弥漫白色恐怖,民族危亡日益深重——日本侵略军攻陷山海关并向热河发起进攻;蒋介石在全国范围内对苏区发动新的军事“围剿”;国民党政府同日本签订“塘沽协定”,承认日本占领东三省和热河,并将察北、冀北让给日本侵略者。在塘沽日本陆军运输派出所举行的中日停战谈判桌上,日方代表冈村宁次拿出事先印好的协定草案,要求中方在一个半小时内答复,一字不许更改,中方代表被迫在停战协定上签字,《塘沽协定》生效。这一年,中共中央致信满洲各级党组织和全体共产党员,指示发动东北人民武装抗日;上海总工会发表《告全国工友书》,提出要团结一致,共赴国难,厉行抵货,加紧抗日。也是这一年,中国共产党革命的重心逐渐从大城市向南方农村转移,为保存革命火种,中共临时中央政治局被迫由上海迁至中央革命根据地江西瑞金。

这是那个年代中国的历史语境,也是这部小说故事发生的时代背景。孙甘露的小说,便来源于中共中央重大战略转移之时的真实故事。1933年,中共中央战略转移进入最后阶段,中央特派员老开来到上海,要组成一个小组执行中央的特别任务。十几个人被召集到图书馆一间隐秘的房间里来开会,他们相互之间多半不认识。然而,就在这十几个人里竟有两人是国民党安插的内奸,如果不是一名潜伏在敌人内部的中共地下党员以生命阻止了会议的召开,中央的特别任务就轻而易举地被国民党掌握了,其后果不堪设想。这些来参加会议的地下党成员全部被关进了国民党监狱。可是,他们很快被放了出来,狡猾的敌人想放出他们作为“诱饵”钓到共产党的高层。就是在这样的严峻形势下,陈千里受命前赴上海,协助完成党的特别任务。在陈千里的带领下,一群怀抱信仰的热血青年行动起来,试图粉碎敌人的阴谋,拯救中华民族于危亡之中。

小说的人物让人眼花缭乱。方云平、陈千里、叶启年、浩瀚、卫达夫、游天啸、易君年、凌汶、秦传安、陈千元、穆川、田非、崔文泰、林石、董慧文、李汉、梁士超……他们似敌似友或亦敌亦友或非敌非友,他们是兄弟或战友或对手,他们在漆黑的夜里开始一段深不可测的航程。孤寂的至暗时刻,一个人看到什么,愿意看到什么,或许他就会成为什么样的人。

小说的叙事让人欲罢不能。这是一场事先张扬的险战,一个危险的绝密计划,一部沉浸式烧脑小说,引出一群在焦灼乱世中藏起过往、躬身入局的理想主义者,他们怀抱信仰,以激情与勇毅投身伟大事业,从此走上抛头颅洒热血的不归之路。在孙甘露笔下期待光明的隐蔽战线,也是黑暗纠葛的人性战场,它塑造英雄,也呈现脆弱。善与恶,罪与罚,贪婪与恐惧,爱与信仰,在小说中得以叠加和蔓延——这是一种信念的考验。

长篇小说《千里江山图》

小说中的场景让人流连忘返。上世纪30年代初,在上海、广州、南京的市井街巷,有着一批地下党员的身影。孙甘露像拿着一张地图,或像拎着一盏夜灯,带领读者走进现场,不动声色地复刻了一幅幅充满烟火气的生活场景,写出一场场曲折迂回、惊心动魄的生死较量。这部印满了岁月刻痕的风物志,重现了上世纪30年代上海、广州、南京的日常生活,建筑、街道、饮食、风物和文化娱乐,一条马路、一件大衣、一出戏、一道菜抑或一部交响曲——这是一种历史的再现。

风雨满山川,莫道行路难。信念如灯,照亮了革命者的沉沉暗夜、漫漫长路,也照亮了中国革命胜利的征程。

孙甘露调动了多年的文学积累和创作经验,在小说结构、人物塑形、语言速度等文学手段上进行了探索,创新了主题小说的叙事范式,整部小说节奏快,情节密度高,语言动感强,在危机迭爆的惊心动魄中飞速推进,形成了一种激情美学叙事的动态结构。同时,孙甘露赋予小说人物以合理真实的人性逻辑,洞察焦灼乱世下每个人物的内心世界。极端环境下的忠诚与背叛以及爱与别离,动人的情感叙事让小说在澎湃的动态中蕴含着平静之气,展现了孙甘露对当代小说叙事走向的思索和试验,整部小说在动态氛围和静态气息之间取得了动静相宜的平衡。

大约8年前,上海人民出版社曾经出版过一本书,书名饶是有趣——《为什么要读孙甘露》。对于一位中国作家来说,这提问甚是突兀狡黠,更似乎欲擒故纵。是啊,对于中国当代读者来说,我们有必要询问,为什么要读孙甘露?答案有很多,评论家陈晓明给出的理由让人过目难忘:“有必要读一读孙甘露的小说,否则,人们不能说领略到当代中国小说的最险峻的风光。”读孙甘露的作品,需要力量,需要阅历,更需要智慧。

孙甘露部分作品的海外译本

孙甘露,1959年出生于上海,中国先锋派文学代表作家之一。他的作品有《信使之函》《访问梦境》《呼吸》等,作品被翻译成英、法、日等多种语言,收入海内外多种文学选集。写作之外,他还担任上海市作家协会副主席,主持上海国际文学周、思南读书会。一言以蔽之,孙甘露的写作和文学活动,体现了当代文学史的重要样式。

孙甘露是一位成熟的、颇具个人创作风格的作家。成熟,从正面说是对一位作家的高度肯定,然而同时,这两个字也意味着一种“危险”。也就是说,成熟的作家不论创作思路还是叙事模式,都会不知不觉地陷入自己的套路和旧路,这种习惯性创作冲动很有可能将作者自己甚至读者带入写作困境和阅读困境。然而,读罢长篇小说《千里江山图》,我们更加惊喜地发现,孙甘露其实是一位能够发现自己文学创作惯性冲动同时又能够加以克服的自省型和自觉型作家,他用他的主动转型,用不时走入空白和荒芜的自觉,时时给我们带来惊喜。

孙甘露惜墨如金,他的作品不多,却每一部、每一篇都耐人寻味。在他的作品《时间玩偶》中,孙甘露这样写道:“在童年的时候,我就有一个幻觉,我将要度过的一生是我的生命的一个次要的部分,而我生命的核心,会以另一种方式,在另一种历史中存在。它逼真到我触手可及的程度,就像无数次地触抚自己的身体——真实中的虚幻、色情、慰藉以及悲痛。”直到今天,我还记得初读这部作品时的震撼,作家的语言竟然可以做到如此充盈、如此丰富,织就如此细密的时间迷宫。

孙甘露是一个早就深刻领会到“此地是他乡”的作家。他一直在阅读,读书、读他居住和热爱的城市——上海,他同他的城市互相启发,将感受和理解推向更深处。《千里江山图》是孙甘露基于热爱、阅读、居住之下的写作。他从上世纪30年代上海的历史档案和时间碎片里,打捞出隐秘而静穆的人物和事件,用文学的方式去想象和呈现它的过程。他如同一位炉火纯青的工匠,打捞散落于历史尘埃深处的琐碎细节,捏土为骨,化泥为肉,凝聚起他们和它们的精神和血肉,打造看似一个扑朔迷离、实则逻辑清晰的故事,请读者同他一道躬身自省。

孙甘露的小说,热闹中有沉思,喧嚣中有敬畏,倥偬间有肃穆。他仿佛是一个出神入化的乐师,抚琴动操,众山皆响。

套用孙甘露评价印度裔英国作家V.S.奈保尔的一句话——假如你错过了孙甘露,就错过了惊涛骇浪。孙甘露的写作内省而节制,他擅长在语言迷宫中布置无数精巧的机关,这些机关像早晨的露珠一般散落在他优雅的文字里,而喻体和喻指的遥远距离令人印象深刻,它们牵动着读者的寻宝猎奇心,他们追随着他的机关的陷阱“自甘堕落”。

也许可以这样说,因为有了孙甘露的存在,文学才成为文字的迷宫。他写上海,悄悄地将迷宫的钥匙交给读者:“过去的上海当然不仅仅是一个单纯的过去的时代,它对今日的上海人来说是具有特定含义的,它有一种紧密的上下文关系,它是由今日文化的境遇来界定的,它是历史环境的产物。人们怀念的是一种不可见的生活方式,它的动力来源于它的虚幻,它的无处不在和它的无处可寻。”

孙甘露的语言是玲珑的、别致的、诡谲的,充满了梦的呢喃,不论在小说还是在散文中,它们都美得令人窒息、令人心碎,且听——

“与此同时,在远方山脉的另一侧,一些面容枯淡的人预言:一切静止的东西终将行走。于是,树开始生长。平原梦想它们褪去了干草和瓦砾的遮掩,向临近他们的人物和故事开始吟唱追忆的歌曲。世纪的帷幕拉上了。死者的窗户也已关闭。一只手在我的眼帘上画下了另一只手。”

“我行走着,犹如我的想象行走着。我前方的街道以一种透视的方式向深处延伸。我开始进入一部打开的书,它的扉页上标明了几处必读的段落和可以略去的部分。它们街灯般地闪亮在昏暗的视野里,不指示方向,但大致勾画了前景。它的迷人之处为众多的建筑以掩饰的方式所加强,一如神话为森林以迷宫似的路径传向年代久远的未来。它的每一页都是一种新建筑。”

孙甘露的作品正如他的名字,甘若醴酪,露肝披胆,见功夫,见知识,见情怀,见境界。他是中国当代为数不多的先锋派作家之一,也是始终坚持多元化创作试验的作家之一,他曾经评价自己的转变:“现代派这张桌子已经早就撤走了”,“在先锋思潮中看到了软弱、无力、缺乏等种种征候”。他始终守望在文学的第一现场,将目光投向历史的深处和遥远的未来,他一次次见证苦难席卷而来,一次次见证生命浴火重生,见证中华民族的广大与幽微、辽阔与细密,见证信念的种子如何在时代的风雪里生根发芽。

我们不妨称呼它们是“孙甘露体”。“孙甘露体”铸就他独特的语言风格,我们会不由自主地跟着他在岁月间穿行,在光影中徘徊,拂一拂衣袖,不带走一片云彩,只留优雅的回声叠加在浮世的影像之上。李 舫